Mais uma bela colecção de preciosidades de David Bowie: The Width of a Circle recolhe diversos registos do período balizado pelos álbuns David Bowie/Space Oddity (1969) e The Man Who Sold the World (1970), com destaque para um concerto de rádio na BBC e uma sessão com quatro canções, também na BBC. São memórias de uma identidade em construção, misto de método e ousadia, tradição e experimentação. Um exemplo: God Know's I'm Good.

segunda-feira, maio 31, 2021

domingo, maio 30, 2021

B. J. Thomas (1942 - 2021)

Símbolo exemplar de uma pop suave e envolvente, marcada pela herança country, o cantor americano B. J. Thomas faleceu no dia 29 de maio, na sua casa de Arlington, Texas, vítima de cancro no pulmão — contava 78 anos.

Títulos como Hooked on a Feeling", The Eyes of a New York Woman ou Whatever Happened to Old-Fashioned Love definiram Thomas como um intérprete capaz de preservar as nuances de uma tradição que nunca foi estranha a componentes religiosas da chamada CCM ("Contemporary Christian music"). Seja como for, a sua popularidade, sobretudo nos EUA, teve como principal motor Raindrops Keep Fallin' on My Head [video], da dupla Burt Bacharach/Hal David, tema distinguido com o Oscar de melhor canção de 1969 — integrava a banda sonora de Butch Cassidy and the Sundance Kid [título português: Dois Homens e um Destino], um dos grandes westerns "revisionistas" das décadas de 60/70, realizado por George Roy Hill, com Paul Newman e Robert Redford nos papéis principais.

>>> Obituário na NPR.

>>> Site oficial de B. J. Thomas.

80 versões de canções de Bob Dylan

Para assinalar os 80 anos de Bob Dylan, a revista Rolling Stone apresentou uma lista tão original quanto sugestiva. A saber: as melhores versões de canções de Dylan. Não uma tradicional antologia de 10 títulos, mas um... Top 80! Aqui ficam três exemplos.

>>> JEFF BUCKLEY, Just Like a Woman (nº 63).

>>> GRATEFUL DEAD, It’s All Over Now, Baby Blue (nº 33).

>>> JIMI HENDRIX, All Along the Watchtower (nº 1).

sábado, maio 29, 2021

Futebol

— os adeptos e as suas "bolhas"

|

| FRANCIS BACON Estudo para um retrato 1952 |

1. Onde está alguém, com responsabilidades políticas, desportivas e mediáticas, que venha dizer o óbvio sobre os adeptos do futebol? A saber: que há sectores desses adeptos que, movidos a álcool ou a ódio, se comportam de forma bárbara.

2. Será, por certo, uma minoria de adeptos, mas não é um problema quantitativo que está em causa. É, isso sim, uma questão genuinamente cultural, já que envolve a degradação dos mais básicos laços sociais, menosprezando a noção salutar de confronto desportivo, sobrepondo-lhe a estupidez de uma ininterrupta lógica de conflito.

3. Encerrar os adeptos em "bolhas" significa reduzir a questão fulcral da responsabilidade social a estratégias de policiamento. E quando as forças policiais são concebidas como único índice de ordem colectiva, isso quer dizer que os princípios sagrados do contrato social — entenda-se: a responsabilidade de cada um em relação aos outros — foram esvaziados.

_____PS - Não creio que a questão (cultural, insisto) que envolve a miséria futebolística possa ser encarada apenas através da mera avaliação dos actos de responsáveis policiais e políticos. Seja como for, registo que, já depois de escrita a nota em cima, pelo menos um dirigente político [Rui Rio] veio lembrar que há uma diferença importante entre "turismo" e "vandalismo".

A arte de conhecer

segundo Michelangelo Antonioni

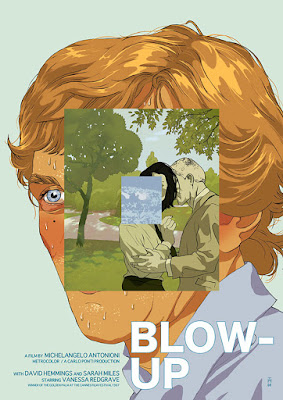

Qual a relação do nosso olhar com uma imagem? O filme Blow-up (1966) continua a ajudar-nos a lidar com essa pergunta — este texto foi publicado no Diário de Notícias (2 maio).

Tomer Hanuka é um artista nascido em Israel, em 1974, desde os 22 anos a viver nos EUA. O seu trabalho como desenhador, ilustrador e cartoonista tem surgido em publicações como as revistas Time, The New Yorker e Rolling Stone, estando também ligado a novelas gráficas como The Divine (2015), escrita por Boaz Lavie, ilustrada por Hanuka e o seu irmão gémeo, Asaf Hanuka. No cinema, trabalhou em A Valsa com Bashir (2008), o filme de Ari Folman que evoca a guerra do Líbano, em 1982, através do cruzamento de desenhos animados e narrativa documental.Um dos domínios mais sofisticados da obra de Hanuka é o dos cartazes de filmes. Não necessariamente de novos filmes, muitas vezes reinventando a iconografia de títulos clássicos, reavaliando as imagens da nossa memória. Stanley Kubrick é um dos autores eleitos da sua colecção, através de sugestivas “derivações”, por exemplo de Lolita (1962) e Nascido para Matar (1987).

O seu cartaz de Blow-up, obra-prima de Michelangelo Antonioni estreada em 1966 (vencedora do Festival de Cannes do ano seguinte), adquire, agora, uma renovada pertinência crítica. Nele encontramos um sugestivo prolongamento do desafio de Antonioni — questionar o papel das imagens como elementos vivos do nosso mundo —, tanto mais actual quanto temos assistido ao metódico triunfo de uma nova ideologia das imagens, ou melhor, de conceptualização da “verdade” que as imagens contêm. A sua expressão mais presente (aliás, omnipresente) é o video-árbitro do futebol: a imagem deixou de ser apenas um frágil elemento de um sistema global de conhecimento, individual e colectivo, para passar a ser tratada e difundida como prova imaculada ao serviço de um dramático tribunal público.

Quem conhece o filme de Antonioni lembrar-se-á que esta “história de um fotógrafo” (é esse o subtítulo português), de nome Thomas, se desenvolve a partir de um cenário, físico e mental, suscitado pelo enigma de uma imagem. Interpretado por David Hemmings, observamo-lo num jardim de Londres, contemplando as superfícies verdes e, literalmente, os efeitos do vento na folhagem das árvores. A certa altura, ao fundo, vê uma mulher e um homem (Vanessa Redgrave e Ronan O’Casey). Interessa-se pelos seus movimentos e, à distância, começa a fotografá-los, acabando por ser abordado pela mulher, exigindo que lhe dê o rolo das fotografias que acabou de fazer. Esquematizando (e muito!), digamos que, já em casa, ao revelar o rolo, o fotógrafo descobre, atrás de um arbusto, aquilo que parece ser um cadáver…

Para quem nunca viu o filme, evitemos dizer mais do que o necessário, sem deixar de sublinhar o foco da dramaturgia elaborada por Antonioni: através de sucessivas ampliações (“blow-up”) do elemento estranho da sua fotografia, Thomas vai viver uma espiral de acontecimentos bizarros, entre o real e o surreal, experimentando o poder ambíguo da (sua) imagem: um testemunho de algo que aconteceu e, ao mesmo tempo, um sinal contundente da impossibilidade de esgotar a significação de um evento… numa imagem.

O cartaz concebido por Hanuka consegue ser, de uma só vez, uma síntese gráfica do labirinto de acontecimentos de Blow-up e a invenção de um novo objecto figurativo. Como se, também aqui, se tratasse de um jogo de ampliações: no centro, um fragmento do corpo caído na relva; depois, o casal do parque, no momento em que a mulher se vira e descobre o fotógrafo; enfim, como uma espécie de painel de fundo, o rosto agitado de Thomas, perturbado por aquilo que já não sabe se vê ou nunca existiu (o que, recorde-se, está admiravelmente condensado na cena final do filme).

Dir-se-ia que Hanuka integra um mecanismo essencial a qualquer narrativa cinematográfica: a montagem. As três imagens do seu cartaz dialogam umas com as outras através de um ziguezague de revelação e ocultação: “reproduzir” a realidade é, em última instância, criar uma narrativa a partir daquilo que vemos e registamos. Nos dias de hoje, predomina a noção mediática de que as imagens só podem ser elementos mágicos de uma revelação sem alternativa. Antonioni recorda-nos que conhecer é uma tarefa tão exigente quanto sempre inacabada.

sexta-feira, maio 28, 2021

quinta-feira, maio 27, 2021

Orson Welles

— assim nasceu o cinema moderno [2/3]

Com O Mundo a Seus Pés, depois do teatro e da rádio, Orson Welles estreou-se na realização de filmes: a sua visão, marcada pelo gosto da experimentação, mudou a arte de contar histórias em cinema — este texto foi publicado no Diário de Notícias, por ocasião do 80º aniversário da respectiva estreia (1 maio).

O assombramento de [William Randolph] Hearst pesou, e continua a pesar, na definição “temática” de O Mundo a Seus Pés. Sempre que se elabora alguma lista de clássicos sobre jornalismo, o filme de Welles surge com grande destaque. E há boas razões para isso: através do seu New York Inquirer, o “Cidadão Kane” constrói um império jornalístico contaminado por mecanismos viciados, especulação e difamação, ao mesmo tempo que vai alimentando as suas ambições políticas (chegar a governador do estado de Nova Iorque). Através do seu anti-herói, Welles filmou um conto moral sobre um tema de perturbante actualidade. A saber: o modo como a imprensa é, para o melhor ou para o pior, um factor decisivo na nossa percepção do mundo.

Seja como for, um filme nunca se reduz à “ilustração” de um tema. Um filme é também (é mesmo sobretudo) uma encruzilhada de informações e emoções que, em última instância, nos confronta com a intimidade da nossa condição humana. Este Kane que tudo possui ou pode possuir — vive mesmo num imenso domínio privado, Xanadu, que vai povoando com todo o tipo de aquisições, desde os objectos de arte até aos animais selvagens —, é também um ser que parece ter perdido algo de vital. Sinal emblemático da sua perda é a palavra que, logo na cena de abertura, balbucia antes de morrer: “Rosebud”.

Que significa Rosebud? A construção do filme confunde-se com o mistério que a palavra instala. Num ziguezague espacial e temporal, seguimos um repórter que entrevista diversas personagens que conviveram com Kane, cada uma delas confrontada com o enigma de Rosebud… Ninguém sabe o que significa, mas todos (incluindo o espectador) pressentem que é um pormenor vital para organizar a sua biografia.

Welles desafiava os modelos dramáticos tradicionais, a começar por aquele que trata a morte de uma personagem como uma espécie de pontuação final que encerra o “sentido” da sua vida. Ora, em O Mundo a Seus Pés, não é apenas a morte de Kane que, em vez de fechar, abre o filme; além disso, a palavra Rosebud desenha uma ponte insólita entre a realidade física e as convulsões da metafísica. Dir-se-ia que a morte de Kane não se aquieta enquanto não houver alguém que seja capaz de “decifrar” Rosebud…

quarta-feira, maio 26, 2021

Dos arquivos de The Kills

Mais uma preciosidade dos arquivos de The Kills: um registo da série From the basement, com data de 2008. Alison Mosshart e Jamie Hince interpretam Tape Song, Getting Down e Goodnight Bad Morning, temas do álbum que saíra nesse ano, Midnight Boom — 3 canções, 5 estrelas.

terça-feira, maio 25, 2021

Son Lux na NPR

|

| Ryan Lott / SON LUX |

Desde At War with Walls & Mazes (2008) e, sobretudo, We Are Rising (2011), os novaiorquinos Son Lux são um caso exemplar de transfiguração das matrizes clássicas da canção pop/rock através de um experimentalismo enraizado nas electrónicas e, sobretudo, na crença num suave apelo poético. Ei-los num dos mais recentes concertos 'Tiny Desk' da NPR ou, mais exactamente, neste tempo de pandemia, 'Tine Desk (Home) Concerts'. Com a particularidade dos membros da banda estarem em diferentes estados americanos, resultando a sua performance de um notável trabalho de gravação e montagem — interpretam três temas da trilogia Tomorrows (2020-21).

Orson Welles

— assim nasceu o cinema moderno [1/3]

Com O Mundo a Seus Pés, depois do teatro e da rádio, Orson Welles estreou-se na realização de filmes: a sua visão, marcada pelo gosto da experimentação, mudou a arte de contar histórias em cinema — este texto foi publicado no Diário de Notícias, por ocasião do 80º aniversário da respectiva estreia (1 maio).

O “melhor filme” de todos os tempos? Cada espectador elege o seu. O certo é que, numa espécie de memória oficiosa da história do cinema, O Mundo a Seus Pés (título original: Citizen Kane), primeiro filme de Orson Welles (1915-1985), continua a ser o mais associado a tão honrosa classificação. A sua sedução permanece para lá da passagem do tempo, das revoluções estéticas e dos ditames das modas, através de novas gerações de espectadores. Celebremos, por isso, a sua memória: foi há 80 anos, no dia 1 de maio de 1941, no RKO Palace Theatre, na Broadway, que ocorreu a estreia da obra-prima de Welles.

A condição de “melhor filme” não é estranha a muitas formas de subjectividade, ainda que conjugada com factos objectivos. Bastará citar a sondagem realizada, de dez em dez anos, pela Sight & Sound (revista do British Film Institute, fundada em 1932). Trata-se do mais respeitado inquérito internacional sobre os “melhores filmes de todos os tempos” — em boa verdade, à letra, os “maiores filmes de todos os tempos” (“the greatest films of all time”). Realizado pela primeira vez em 1952, consagrou Ladrões de Bicicletas (1948), de Vittorio De Sica. Nas cinco edições seguintes, de 1962 a 2002, O Mundo a Seus Pés surgiu sempre em primeiro lugar. Em 2012, com um recorde de votantes (846, incluindo críticos, jornalistas da área cinematográfica, programadores de festivais, etc.), o nº 1 passou a ser Vertigo (1958), de Alfred Hitchcock, surgindo O Mundo a Seus Pés em segundo lugar.

Todo este cruzamento de memórias não seria possível se O Mundo a Seus Pés não existisse… Óbvio? Não necessariamente, já que foi encarada a possibilidade de destruir o negativo do filme. Motivo: o alegado paralelismo entre a personagem de Charles Foster Kane, interpretada por Welles, e o magnate da imprensa William Randolph Hearst (1863-1951). Convencido que Kane era uma paródia de si próprio, Hearst nem sequer esperou pela estreia: por um lado, proibiu qualquer abordagem do filme nos seus jornais; por outro lado, as suas pressões levaram o estúdio produtor, RKO, a optar por um lançamento de escala reduzida, contribuindo para resultados medianos nas bilheteiras.

Welles nunca reconheceu tal paralelismo, embora sempre dissesse que algumas cenas foram inspiradas por episódios da vida de Hearst e outros homens de negócios, como Harold McCormick ou Howard Hughes. Em qualquer caso, a destruição do negativo era mesmo uma “alternativa” quando foi organizada uma projecção para que o filme fosse avaliado por Joseph Breen, responsável pela aplicação do Código Hays (sistema de censura interna que os estúdios de Hollywood aplicaram de 1934 até finais da década de 50). A pressão de Hearst levara alguns sectores de Hollywood a considerar que seria melhor “não fazer ondas” e, pura e simplesmente, destruir o filme. Breen acabou por não interditar a sua difusão, dir-se-ia que graças a uma intervenção “divina”…

O próprio Welles assim o explicou a Peter Bogdanovich, no livro de entrevistas This Is Orson Welles (ed. HarperCollins, 1992): “Arranjei um rosário, meti-o no bolso e quando a projecção acabou, levantei-me, em frente de Joe Breen, um bom católico irlandês, deixei cair o rosário no chão e disse ‘Oh, peço desculpa’. Apanhei-o e voltei a metê-lo no bolso.” Resultado prático? Welles esclarece: “Se não o tivesse feito, não haveria Citizen Kane.”

segunda-feira, maio 24, 2021

Bob Dylan, 80 anos

|

| BOB DYLAN Train Tracks 2020 |

Bob Dylan nasceu no dia 24 de maio de 1941, em Duluth, Minnesota — faz hoje 80 anos.

O seu labor musical sempre foi uma odisseia literária, do mesmo modo que as suas passagens pelo mundo do cinema parecem ecoar no gosto de gerar as suas próprias imagens, pintando. É um fascinante labirinto de memórias em que o perdemos e reencontramos, em que nos perdemos, compreendendo que estamos a viver a perdição que o conhecimento também envolve.

Face à imensidão da obra de Dylan, evitemos os resumos fáceis ou os rótulos exuberantes. Deixemos apenas os parabéns e os mais respeitosos votos de felicidade — com três memórias susceptíveis de pontuar a nossa admiração.

>>> Like a Rolling Stone, Festival de Newport (25 julho 1965).

>>> Hard Rain, Rolling Thunder Revue (digressão, 1975).

>>> Not Dark Yet (1997).

A IMAGEM: Thomas Hoepker, 1983

|

| THOMAS HOEPKER / Magnum Lovers’ Lane. New Jersey 1983 |

domingo, maio 23, 2021

Chrissie Hynde canta Bob Dylan

Homenagem, recriação, reinvenção... O rótulo não é muito importante: Chrissie Hynde canta nove canções de Bob Dylan num álbum, Standing in the Doorway: Chrissie Hynde Sings Bob Dylan, tecido de memórias, encanto e gratificação. Tudo em ambiente de pudico intimismo — eis In the Summertime.

sábado, maio 22, 2021

O feminino em forma de teorema

| Carey Mulligan |

Distinguido com o Oscar de melhor argumento original, Uma Miúda com Potencial é uma comédia dos nossos dias que sabe refazer os valores de uma certa herança clássica — este texto foi publicado no Diário de Notícias (29 abril).

Ao descobrirmos agora um filme como Uma Miúda com Potencial, da inglesa Emerald Fennell, não podemos deixar de o inscrever num mapa temático desenhado pelo movimento #MeToo. Dito de forma esquemática, esta é a história de Cassie Thomas, uma “jovem prometedora” (título original: Promising Young Woman) com uma existência, no mínimo, desconcertante. À beira dos 30 anos, tendo falhado os estudos de medicina, Cassie vive com os pais e trabalha num café; mais ou menos uma vez por semana, transfigura-se em frequentadora de clubes noturnos, vai-se embebedando e acaba por se envolver em encontros fortuitos com homens.

Carey Mulligan interpreta tudo isso com a alegre frieza de quem está a demonstrar um teorema. Na verdade, Cassie faz o que faz de forma absolutamente consciente, numa cruzada motivada pela memória de uma situação de abuso sexual que, nos tempos da escola secundária, testemunhou: o seu objectivo é, agora, castigar os homens que tentam seduzi-la.

Um filme é um filme é um filme… E nem mesmo a justeza moral da defesa dos direitos das mulheres se pode confundir com a promoção gratuita das maiores mediocridades cinematográficas. Lembremos o exemplo de Ocean’s 8 (2018), filme protagonizado por algumas talentosas actrizes — Cate Blanchett, Sarah Paulson, Sandra Bullock, etc. — que se apresentou como versão “feminista” da série de Steven Soderbergh iniciada com Ocean’s Eleven (2001). Infelizmente, estávamos perante um espectáculo disparatado e pueril que, a meu ver, penalizava o próprio sistema de valores que, supostamente, se estava a celebrar. Além de que reconhecer a excelência do trabalho de Soderbergh não decorre de nenhum pressuposto “masculino”, antes de um ponto de vista (discutível, não é isso que está em causa) visceralmente cinéfilo.

Ora, nesta paisagem social em que o esquematismo panfletário tende a desvalorizar o pensamento sobre o cinema, o filme de Fennell (também actriz, intérprete de Camilla Parker Bowles na série The Crown) distingue-se pela inteligência de evitar qualquer “militância” mais ou menos demonstrativa. E não há dúvida que o argumento original, também de sua autoria, distinguido com um Oscar, é peça fundamental na dinâmica dramática do filme.

A exposição da estupidez machista, neste caso associada à violência de algumas personagens masculinas, é tanto mais eficaz quanto Uma Miúda com Potencial se distingue por um bizarro cruzamento de géneros, talvez nem sempre muito controlado, mas sugestivo, paradoxal, irónico e pleno de gravidade. Dir-se-ia que Fennell reencontra um certo espírito de comédia, ligado à herança de clássicos assinados por Billy Wilder ou Alexander Mackendrick (realizador de O Quinteto Era de Cordas, título lendário da comédia negra britânica), por vezes atraindo algumas variantes do cinema de terror. Apetece aplicar uma frase feita: este é um filme dos nossos dias… Com a ressalva de que, desta vez, o gosto pelo cinema supera qualquer maniqueísmo mediático ou sociológico.

sexta-feira, maio 21, 2021

"What's Going On", 50 anos

É um das referências emblemáticas, de ressonâncias sagradas, na história da soul: What's Going On testemunha o lugar central de Marvin Gaye (1939-1984) no interior dessa história, ao mesmo tempo que espelha a dimensão visceralmente social da sua arte, neste caso reflectindo as perplexidades e angústias decorrentes do envolvimento militar dos EUA no Vietname — a canção-título entrou mesmo na história como um panfleto moral de resistência à guerra.

Gravado em dois períodos, primeiro durante o verão de 1970, depois na primavera de 1971, What's Going On foi lançado no dia 21 de maio de 1971 — faz hoje 50 anos.

>>> What's Going On + Mercy Mercy Me (The Ecology) + Wholy Holy (videos comemorativos do 50º aniversário).

>>> What's Going On no AllMusic.

>>> What's Going On no Top500 da Rolling Stone.

>>> Artigo de maio de 2021 no Smithsonian Magazine.

O mundo (não) é a preto e branco

|

| Erik Messerschmidt |

O Oscar para Erik Messerschmidt, pela fotografia de Mank, fica para a história como uma referência marcante dos prémios de 2021 da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — este texto foi publicado no Diário de Notícias (27 abril).

O Oscar de melhor fotografia para Erik Messerschmidt, pelo filme Mank, distinguiu aquele que é, por certo, um dos mais prodigiosos trabalhos de imagem que o cinema gerou neste século XXI. Trata-se de uma proeza tanto mais admirável quanto resolve uma insólita “quadratura da círculo”: a recriação de um “look” ligado às películas e ao cinema de Hollywood das décadas de 30/40 — revisitando os bastidores de O Mundo a Seus Pés, o clássico de Orson Welles estreado em 1941 —, utilizando agora algumas das mais modernas e sosfisticadas câmaras digitais (RED).

Com um pormenor que quem viu o filme não poderá deixar de valorizar: a direcção fotográfica de Messerschmidt tem como pressuposto criativo e simbólico o “reencontro”, precisamente, com o visual de O Mundo a Seus Pés. Entenda-se: através de imagens a preto e branco.

Dá que pensar que uma das marcas do classicismo de Hollywood, a fotografia a preto e branco, tenha sido recuperada, em anos recentes, por dois títulos produzidos por uma plataforma de streaming (Netflix): primeiro, Roma (2018), realizado e fotografado por Alfonso Cuarón, e agora Mank. Com a particularidade de ambos terem sido distinguidos nessa mesma categoria.

Aliás, a estatística revela-nos um daqueles curiosos fenómenos que, infelizmente, nunca adquire valor mediático. Assim, até à produção de 1966, inclusive, a Academia de Hollywood atribuiu dois Oscars de fotografia, a preto e branco e a cores — o derradeiro vencedor na categoria a preto e branco foi Haskell Wexler, por Quem Tem Medo de Virginia Woolf?. Depois disso, antes de Roma (portanto, ao longo de 52 anos), apenas Janus Kamisnki tinha ganho um Oscar pelas imagens de um filme a preto e branco: A Lista de Schindler (1993). Pelo meio, ficou uma excepção paradoxal: O Artista (2011), a preto e branco, foi eleito melhor filme, mas não recebeu o Oscar de fotografia, embora estivesse nomeado na respectiva categoria.

Em 1947, 88 por cento da produção de Hollywood era filmada a preto e branco. Em 1954, numa altura em que os novos “formatos largos” (CinemaScope) funcionavam como arma concorrencial face à televisão, os filmes a cores já eram mais de metade. Mais tarde, o novo-riquismo associado ao período de vulgarização dos televisores a cores, levou muitos espectadores a interiorizar um preconceito que ainda dura: o preto e branco seria um percalço criativo e, pior um pouco, a expressão de uma insuperável indigência técnica…

Ao mesmo tempo, importa reconhecer que a multiplicação de reposições de filmes em cópias restauradas (sendo o mercado português um bom exemplo) tem contribuído para devolver aos filmes a preto e branco, não apenas a dignidade artística, mas também o seu lugar emblemático na história global do cinema. Como se prova, esse lugar continua a ser ocupado por notáveis formas de tratamento das imagens a preto e branco. Neste caso, falta o mercado corresponder à actualidade. Como? Por exemplo: organizando a reposição de O Mundo a Seus Pés.

Catarina Patrício

— imagens de imagens

|

| Neon modernity 2019 |

Extra-terrestres de visita a uma moradia hitchcockiana? Exactamente.

Mas não como especulação futurista. Estamos perante uma expressão, por certo irónica, mas de perturbante dramatismo, da nossa condição de voyeurs — não de cenas susceptíveis de gerar imagens mais ou menos marginais às regras do decoro social, mas das próprias imagens. A nossa duvidosa glória é essa: o real passou a ser uma utopia pagã, concretizada e habitada como festiva saturação de imagens.

É essa tragédia existencial que Catarina Patrício expõe — e, num certo sentido, decompõe — num pequeno e fascinante conjunto de obras agora expostas na Galeria São Mamede. A saber: não se trata tanto de coleccionar citações (opção banal no interior da nossa promiscuidade iconográfica), mas mais de desafiar a imagem a denunciar a sua própria condição de logro realista.

Paradoxal? Sim, claro, ou não fosse o nosso século XXI a idade do espectáculo como histeria consumista. Aqui, apesar de tudo, podemos experimentar alguns momentos de quietude e pensar um pensamento anterior à desumana proliferação de imagens.

|

| Rabit pill 2020 |

quinta-feira, maio 20, 2021

"Nomadland"

— as novas paisagens americanas

|

| Frances McDormand: uma América que existe como "terra de nómadas" |

Vencedor dos Oscars, Nomadland faz o retrato de uma América marcada pela crise económica, nunca reduzindo as suas personagens a figuras banalmente pitorescas — este texto (com ligeiras diferenças) foi publicado no Diário de Notícias, antes da atribuição dos Oscars (22 abril).

A estreia de Nomadland, filme americano realizado pela chinesa Chloé Zhao, adquiriu um suplemento simbólico, porventura inevitável. Por causa dos Oscars, mas também devido à sua condição de objecto de produção independente, politicamente activo, expondo as convulsões de um grupo de personagens a viver na “terra de nómadas” que o título identifica.

Tais rótulos não diminuem a singular energia do filme, e também a sua delicada beleza interior. São, em qualquer caso, sintomáticos do simplismo mediático que todos os dias nos assalta (e que, por vezes, nem que seja por cansaço, contribuímos para reforçar).

A caracterização de Nomadland como “produção independente” confunde-se com um lugar-comum panfletário, difícil de justificar. Isto porque o filme foi produzido pela Searchlight Pictures, ex-Fox Searchlight Pictures, empresa do coração de Hollywood, já que integra o império dos estúdios Disney (precisamente desde que a Fox, casa mãe da Searchlight, foi adquirida pela Disney, em março de 2019, por 71,3 mil milhões de dólares).

O retrato de Chloé Zhao como uma “resistente feminina” tem também contribuído para reduzir o seu talento a um estatuto “militante” formatado pelas rotinas mediáticas. O que, entenda-se, não exclui, antes pelo contrário, uma chamada de atenção para as notícias que dão conta de alguma marginalização da sua obra e do seu nome no mercado da China. Acontece que Zhao passou a ser uma profissional ligada ao sistema das superproduções: trabalha, neste momento, na preparação de Eternals, filme com chancela Marvel (também propriedade Disney), a casa dos super-heróis que, com excepções mais ou menos interessantes, se transformou no lugar menos inventivo de Hollywood, promovendo uma noção de “cinema juvenil” que se vai esgotando na multiplicação de “efeitos especiais” aplicados a narrativas pueris — com Angelina Jolie a liderar o elenco, Eternals, acreditemos, poderá uma daquelas excepções.

O subtítulo português de Nomadland — Sobreviver na América — corre o risco de se transformar num emblema, também ele, simplista. Terá havido uma motivação concreta para tal escolha: o livro Nomadland, da jornalista Jessica Bruder, que serviu de ponto de partida para o argumento do filme (também da responsabilidade de Zhao), ostenta um subtítulo que refere, precisamente, o tema da “sobrevivência” (Surviving America in the Twenty-First Century). Em todo o caso, seria bom não cedermos a outro vício mediático — a pornografia da piedade, bem diferente da nobreza da compaixão —, encarando as personagens de Nomadland como “vítimas” compulsivas, apenas à espera da nossa caridade narrativa.

No plano temático, importa, por isso, sublinhar que as personagens de Zhao não são tratadas como seres à deriva, impotentes perante os dramas do seu destino social. Claro que estamos perante pessoas que escolheram o seu precário modo de vida, nómada, precisamente, na sequência da recessão de 2007-09 (período investigado pelo livro de Bruder), mas importa não minimizar isso mesmo: o gesto de escolha. Como diz a personagem central, Fern, à sua sobrinha, ela não é uma sem-abrigo (“homeless”), mas sim uma “sem-casa” (“houseless”).

Nomadland é o exacto contrário de um filme pitoresco, sobre personagens pitorescas. A composição de Fern por Frances McDormand é, nesse aspecto, exemplar. Resistindo a qualquer forma de ironia fácil — que, em alguns filmes, a tem limitado desde que ganhou o Oscar com Fargo (1996) —, McDormand consegue dar vida a uma figura tocante que Zhao evita encerrar em qualquer determinismo “psicológico”.

Fern é uma figura tanto mais viva e fascinante quanto a conhecemos pela vontade indómita, porventura insensata, de continuar a viver na sua caravana, concebida, decorada e habitada como uma verdadeira casa. O mesmo se dirá, aliás, de Dave (interpretado pelo sempre discreto e impecável David Strathairn), outra alma errante que se cruza com Fern — o seu reencontro acidental, encenado com pudica contenção, é um dos momentos mais belos de Nomadland.

Zhao tem 39 anos, vivendo desde os 15 fora da China (primeiro em Inglaterra, depois nos EUA). Obviamente marcada pela mitologia da viagem no interior da América, a sua visão pode ser descrita como o avesso do clássico “on the road”. Ou melhor, como o reencontro de tudo aquilo que, nessa ânsia geográfica, envolvendo sempre uma imensa vulnerabilidade económica, se vai transfigurando em demanda interior.

Daí que Nomadland passe a integrar uma colecção de filmes “made in USA” que, em momentos históricos muito diversos, reflectiram a drástica interrogação da identidade americana. Podemos evocar, por exemplo, a referência tutelar de As Vinhas da Ira (1940), de John Ford, sobre a Grande Depressão, ou Easy Rider (1969), de Dennis Hopper, amargo balanço das ilusões libertárias da década de 60. Para lá das muitas diferenças, todos eles encontram na paisagem a derradeira utopia cinéfila.

quarta-feira, maio 19, 2021

José Mourinho

e o nosso mundo mediático

|

| Ver e ser visto: os repórteres face a Mourinho, ou a reportagem da reportagem |

Os repórteres em torno de Mourinho constroem um ponto de vista. E se Mourinho usar um telemóvel para os filmar? Eis uma sugestiva, incontornável e muito pertinente questão deontológica — este texto foi publicado no Diário de Notícias (25 abril).

Na sequência do despedimento do cargo de treinador do Tottenham, José Mourinho tinha um batalhão de repórteres à porta de sua casa, em Londres. O canal Sky Sports divulgou um breve registo da sua chegada, com o repórter Gary Cotterill a perguntar-lhe se tinha algo para comentar; Mourinho agradece, dizendo que não. O treinador vai tirando alguns objectos da bagageira do carro, Cotterrill segue-o, não obtém qualquer resposta, acabando por expressar um voto: “Regresse ao futebol assim que for possível.” O video termina com a frase: “Estou sempre no futebol.”

Eis um belo momento de reportagem que, como todos os momentos televisivos, os mais nobres e também os mais horríveis, pode ser confrontado com aquilo que quase nunca é mostrado: o ponto de vista daquele (ou daqueles) que é (ou são) objecto eleito pelos microfones e câmaras. Ou, em termos cinematográficos: as imagens em contracampo, isto é, o olhar do outro.

O certo é que, desta vez, temos mesmo um contracampo: Mourinho colocou no Instagram um video, ainda mais breve, em que a câmara do seu telemóvel oscila duas vezes entre Cotterill e alguns dos repórteres de imagem. Em off, podemos ouvir a voz do próprio Mourinho: “Não me dão privacidade. Até mesmo o meu amigo Gary me está a perturbar. É a minha vida.”

Não se trata, entenda-se, de tomar o video como pretexto para discutir a performance profissional de Mourinho, até porque, neste contexto, corremos o risco de nos perdermos num miserável desporto “social”: assim como há dias predominavam as vozes que censuravam o trabalho de Mourinho, não poucas vezes com insultos e difamações que as “redes” naturalizaram, agora quase todos parecem querer canonizá-lo… “The best”, escrevem os mais entusiasmados.

Acontece que Mourinho, “bom” ou “mau” treinador, humilde ou arrogante, continua a possuir esse talento pedagógico, hoje em dia raro (em particular na classe política), que consiste em confrontar o trabalho jornalístico com os efeitos descritivos, argumentativos e simbólicos das suas linguagens. A saber: com a percepção do mundo que, através dessas linguagens, somos levados a elaborar.

Infelizmente, não é fácil pensar tal questão como inerente à ética jornalística. Mais do que isso: vital. A sua formulação tende a atrair uma resistência automática: estaríamos a demonizar “todo” o jornalismo, a começar pelo jornalismo televisivo… Na verdade, o que está em jogo não é qualquer generalização do género, antes a necessidade (a meu ver, a urgência) de reconhecermos que a nossa visão do mundo passou a ser maioritariamente construída sobre e sob informações — imagens e sons — que recebemos através da chamada comunicação social. Daí uma primeira pergunta: o que é que se comunica? Logo seguida de outra: que noção de sociedade se está a comunicar?

No seu livro Olhando o Sofrimento dos Outros (ed. Quetzal, 2015), Susan Sontag refere esse campo/contracampo de olhares, analisando o funcionamento das exposições de fotografias que mostram “atrocidades infligidas aos de pele mais escura em países exóticos”. Não porque ela minimize a importância moral e política de denunciar as formas de violência que as imagens dão a ver. Antes para chamar a atenção para a ausência de qualquer dialéctica de conhecimento, “pois o outro, ainda que não inimigo, é olhado apenas como alguém para ser visto, não alguém (como nós) que também vê.”

Ora, Mourinho resiste a ser tratado como alguém que existe apenas “para ser visto”, isto é, como marioneta da agitação informativa. Claro que tudo aquilo que ele possa protagonizar não passa de um percalço benigno face aos horrores que motivam a análise de Sontag. Não é isso que está em causa. Nem é, obviamente, a legitimidade do olhar jornalístico: o que está em causa é o facto de aquele que é olhado também ter direito ao seu olhar.

Ou ainda: se o video de Mourinho tivesse sido difundido pelo menos um décimo das vezes que foi mostrado o grupo de microfones e câmaras a correr atrás dele, a nossa percepção do acontecimento seria outra. “Melhor”? “Pior”? Apenas outra.

* * * * *

NOTA: Um video publicado pelo jornal The Daily Mail dá-nos uma outra perspectiva sobre a situação em que foi registado o video que José Mourinho publicou no Instagram — uma preciosa multiplicação (logo, relativização) de pontos de vista.

Beethoven por Mullova

Viktoria Mullova (violino) e Alasdair Beatson (piano) interpretam três sonatas (nºs 4, 5 e 7) de Ludwig van Beethoven [Onyx]. Para a violinista britânica, nascida na Rússia, é mais uma etapa de reencontro com as sonatas de Beethoven (depois da gravação das nºs 3 e 9, com Kristian Bezuidenhout). Para lá da tão especial sonoridade, resultante da utilização de instrumentos do começo do século XIX, prevalece uma atitude de celebração da música sem qualquer subserviência nostálgica — há, aqui, uma intensidade em que o reencontro com a verdade original das composições não exclui, antes potencia, uma energia visceral e festiva. Uma pérola: 5 estrelas!

>>> Fragmento nº 5, "Primavera", IV - Rondo + nº 7, II - Adagio Cantabile.

>>> Site oficial de Viktoria Mullova.

Há um artista a viver

dentro do seu “smartphone”

|

| PIERRE BONNARD A Sobremesa (1921) |

Nos telemóveis, as fotografias deixaram de ter valor: é preciso usar uma aplicação e “transformá-las em arte” — este texto foi publicado no Diário de Notícias (18 abril).

No menu dos “smartphones” proliferam aplicações que nos convidam a fazer fotografias com os mais variados recursos técnicos. Incluindo as que evocam certas memórias mais ou menos distantes, algumas permitindo até a recuperação nostálgica de películas que, como dizem os tecnocratas, foram “descontinuadas”. Exemplo insólito: uma aplicação que oferece a possibilidade de refazer o “look” de uma determinada película da Fuji que, pela densidade dos seus verdes e castanhos, ficou associada ao visual da década de 1990 — a “actualização” vai ao ponto de inscrever nas imagens agora obtidas uma data de um ano daquela década.

|

| apppage |

Que arte é esta? Pois bem, são hipóteses de intervenção que podem fazer lembrar ancestrais tratamentos da fotografia em papel (algum tipo de alto contraste ou o efeito de um filtro difusor atenuando os contornos de corpos e objectos) ou processos de “morphing” cujo delírio chega ao ponto de existir uma aplicação que sugere a conversão de um rosto por nós fotografado “à maneira de” Edvard Munch e do seu célebre quadro O Grito…

Que aconteceu no nosso imaginário tecnológico (ou na tecnologia que determina o funcionamento do nosso universo figurativo) para que a intervenção artística seja definida — e oferecida — como esta possibilidade pueril? Porquê e para quê manipulações técnicas que têm tanto de automatizado como de impessoal?

Dois princípios ideológicos parecem confluir aqui — e são tanto mais poderosos quanto se confundem com uma espécie de “estado natural” da produção e difusão de imagens. O primeiro procura gratificar o nosso individualismo digital: somos proprietários e, mais do que isso, criadores de imagens que mais ninguém tem. O segundo, mais insidioso e profundamente reaccionário, sugere que as imagens (sobretudo as fotografias) são acidentes sem importância que só se “transformam em arte” quando nelas aplicamos algum “efeito especial”, promovendo a figuração do mundo a um jogo infinito de manipulações mais ou menos arbitrárias.

|

| Les Demoiselles d'Avignon |

As aplicações que querem transformar as nossas imperfeições quotidianas “em arte” conseguem, assim, reavivar o velho preconceito que acompanhou (e, pelos vistos, continua a acompanhar) a nossa relação com a pintura que foi dispensando as matrizes figurativas dos séculos XVIII e XIX. Como se, em 1907, os corpos distorcidos de Les Demoiselles d’Avignon fossem um “engano” de Pablo Picasso e não o risco calculado de quem procurava a alegria de novas linguagens.

Seguindo tal perspectiva meramente tecnológica, o quadro A Sobremesa, pintado por Pierre Bonnard há um século (1921), poderia até ser apresentado como uma pré-história das aplicações dos “smartphones”. Em vez de se limitar à reprodução fotográfica, Bonnard teria partido da sua evidência para depois “retocar” tudo com manchas de cor mais ou menos festivas, susceptíveis de definir um belo padrão de cores, eventualmente adaptável a alguma linha de pronto a vestir…

Que Bonnard seja, por exemplo, um dos mais complexos retratistas da intimidade humana ou um metódico reconstrutor das regras clássicas da profundidade de campo, eis o que não passa, por certo, de divagação “intelectual”. Em nome da tecnologia, demitimo-nos do prazer de ver.

terça-feira, maio 18, 2021

"Ram", 50 anos

Foram tempos de conflitos vários entre os elementos dos Beatles — que já não existiam, entenda-se. Dito de outro modo: faz agora 50 anos que Paul McCartney lançou Ram, o seu segundo álbum a solo (a 17 de maio de 1971 no Reino Unido, alguns dias mais tarde nos EUA). Co-assinado com Linda McCartney, a sua colecção de contrastes reflecte um espírito genuinamente experimental, movido por uma sensibilidade intransigentemente poética.

Três momentos, para celebrar um verdadeiro clássico: Monkberry Moon Delight, Heart of the Country e Another Day (single também de 1971, autónomo, que seria incluído como bónus na reedição de 1993).

A poesia recusa a decadência

|

| Iván Ojeda, aliás, Iván Monalisa Ojeda |

Exibido no Queer Lisboa, A Viagem de Monalisa está agora numa plataforma de streaming: um belo documentário sobre uma personagem à conquista da sua própria identidade — este texto foi publicado no Diário de Notícias (15 abril).

Por óbvias razões económicas, culturais e emocionais, vivemos um tempo de crucial revalorização das salas de cinemas. Ao mesmo tempo, seria pueril negar uma evidência complementar: as plataformas de streaming há muito deixaram de ser uma mera “repetição” do mercado tradicional, distinguindo-se também pelos inéditos que dão a ver. É o caso de A Viagem de Monalisa, da chilena Nicole Costa, agora disponível na Filmin — recorde-se, em qualquer caso, que o filme foi revelado entre nós, em 2020, na 24ª edição do Queer Lisboa.

O menos que se pode dizer é que estamos perante um documentário centrado numa personagem invulgar, definida e, num certo sentido, inventada no cruzamento da tragédia mais íntima com uma formidável paixão pela vida: Iván Ojeda é essa personagem. A realizadora estudou com ele arte dramática, na Universidade do Chile, tendo-lhe perdido o rasto logo após a conclusão do curso: Iván partiu para Nova Iorque, para uma residência artística com duração de um mês… e nunca mais ninguém soube dele.

Passados 17 anos, Nicole Costa veio a saber que o seu ex-colega continuava a viver em Nova Iorque. O filme pode ser resumido como uma procura e um reencontro. O talentoso estudante dos tempos vividos no Chile é, agora, alguém que responde pelo nome de Iván Monalisa: transexual, define-se como uma pessoa de “dois espíritos”, escreve poesia, faz dinheiro como prostituto e é toxicodependente; além do mais, aguarda ainda a legalização da sua situação nos EUA.

Em tempos de muitas formas de “catalogação” de comportamentos, por vezes reduzidos a discursos militantes (uns genuinamente complexos, outros banalmente panfletários), poderia esperar-se que a A Viagem de Monalisa se esgotasse numa reivindicação “simbólica” da diferença. Seria uma hipótese, eventualmente interessante, mas o filme é um objecto distante de tal lógica. Trata-se, de facto, de uma viagem ao mundo privado de Iván, tanto mais intensa, por vezes comovente, quanto tudo acontece através da cumplicidade afectiva de Iván e Nicole.

Quando, finalmente, obtém o seu cartão de “autorização de emprego” nos EUA, Iván (agora, oficialmente, Iván Monalisa) comenta que a sua identificação sexual — “F” de feminino — é insuficiente, já que gostaria que existisse uma outra categoria: “outro”, ou “intersexo”, ou “ambos”. Daí que, numa das conversas que o filme regista, se insurja contra a utilização da palavra “decadência” em determinados contextos; para ele/ela, quando aplicada a determinadas pessoas ou modos de vida, a palavra (“eu tenho um problema com a palavra decadência”) tende a favorecer o preconceito e, em última instância, a marginalização das próprias pessoas.

Quando Iván Monalisa Ojeda publica o seu primeiro livro, La Misma Nota, Forever (o filme documenta a sessão de lançamento), compreendemos também que a afirmação pulsional das palavras faz parte do processo de resistência a qualquer decadentismo. Em boa verdade, há sempre “outras” maneiras de dizer e olhar, escrever ou filmar.

Drácula, Frankenstein

e a essência da percepção

|

| O trabalho de Noronha da Costa tenta ver "o que se esconde no fundo" da pintura |

Várias obras de Noronha da Costa estão disponíveis numa “exposição virtual”: um belo reencontro com o trabalho de um pintor que amava o cinema — este texto foi publicado no Diário de Notícias (11 abril).

Percorrendo o Instagram, descubro que há uma exposição de obras de Luís Noronha da Costa (1942-2020) na galeria Artview, em Lisboa. Ironia dos tempos: trata-se, de facto, de uma iniciativa daquela galeria, mas o lugar em que acontece é outro. Em boa verdade, de acordo com a geografia cultural de que somos herdeiros, já não é um lugar, mas um dispositivo. Ou seja: “Imagens projectadas” (assim se intitula a iniciativa) é uma “exposição virtual” concebida com o objectivo de “proporcionar encontros visuais e conceptuais com o público mais vasto”.

A novidade é relativa, claro. Muita instituições e artistas contemporâneos têm utilizado os recursos da internet para elaborar exposições que “repetem” outras realizadas em espaços tradicionais ou, por vezes, existem apenas como evento virtual — o fotógrafo holandês Erwin Olaf pode ser um bom exemplo.

|

| Jean-Luc Godard |

Assim, por um lado, a sua pintura nunca desistiu de uma dimensão factual (ia a escrever monumental…) que faz com que cada quadro exista como um acontecimento capaz de desafiar o nosso olhar e as regras do espaço em que se dá a ver. Alguns espectadores recordar-se-ão, por exemplo, da belíssima pintura colocada no pequeno átrio do cinema Londres, em Lisboa… São memórias, também virtuais, de um genuíno amor pelas imagens, triste e impotente face ao “progresso” urbano que menospreza a cinefilia.

Ao mesmo tempo, por outro lado, o universo figurativo de Noronha da Costa envolve uma discussão, de uma só vez filosófica e sensual, sobre essa tarefa ancestral que consiste em representar o mundo através de um ecrã — do seu misto de evidência e transcendência. Creio mesmo que ele aceitaria estabelecer alguma relação entre o quadro como enquadramento (passe a redundância) e o rectângulo onde descobrimos um filme.

|

| Terence Fisher |

Na entrada (virtual, claro) da exposição da Artview surge uma frase de Noronha da Costa que nos pode ajudar a pressentir a energia, não apenas artística, mas visceralmente política, da sua visão. Diz ele: “É como se eu entrasse dentro da matéria da pintura para ver o que se esconde no fundo. A partir daí, a partir do momento em que essa busca pela essência da percepção se torna o tema fundamental da minha obra, o que é representado é pouco importante.”

Escusado será sublinhar que este misto de obstinação e pudor está longe de ser popular nos nossos dias de muitos assombramentos. A cultura dominante das imagens e para as imagens vive — e faz-nos viver — a partir na noção pueril segundo a qual ver é apenas confirmar o mundo (se corresponder aos valores de quem vê) ou negar a sua complexidade (se tais valores não forem satisfeitos). Noronha da Costa convoca-nos para a aceitação dos limites do nosso olhar — a sua humildade é, continua a ser, revolucionária.

Subscrever:

Mensagens (Atom)