Eis uma das efemérides que deveremos assinalar em 2024: foi há 80 anos que se estreou Meet Me in St. Louis (1944), entre nós Não Há como a Nossa Casa, um dos títulos em que Judy Garland foi dirigida pelo marido, Vincente Minnelli — aqui cantando Under The Bamboo Tree, na companhia da maravilhosa Margaret O'Brien.

domingo, dezembro 31, 2023

Nuri Bilge Ceylan

* 10 filmes de 2023 [3]

* NURI BILGE CEYLAN

* * * * *

Mark Cousins

Nanni Moretti

As Ervas Secas

No cinema do turco Nuri Bilge Ceylan, a paisagem é sempre impressionante, mas não é decorativa, isto é, não existe como "fundo" da acção. Dir-se-ia que a paisagem sabe, ou integra, aquilo que as personagens não sabem, ou não sabem como dizer. Assim é esta história de um professor remetido para um lugar de neve imensa, enredado numa intriga em que o peso das tradições se cruza com as grosserias do "moralmente correcto". Como se o próprio sentido de colectividade fosse um equívoco com que tentamos recalcar a complexidade do factor humano — tudo filmado com a arte de quem sabe que o ecrã largo é, aliás, pode ser um tratado de metfísica.

Nanni Moretti

sábado, dezembro 30, 2023

Patti Smith canta Bob Dylan

Há 60 anos, mais precisamente no dia 27 de maio de 1963, foi lançado The Freewheelin' Bob Dylan, segundo álbum de estúdio de Bob Dylan. No alinhamento, para lá de alguns temas que edificariam a sua própria lenda (incluindo A Hard Rain's a-Gonna Fall), surgia Masters of War, prodigioso panfleto contra a indústria da guerra cuja actualidade simbólica, infelizmente, não se desvaneceu. Foi isso mesmo que Patti Smith recordou, no dia 30, na sala do Brooklyn Steel, em Nova Iorque — a rosa que serve de fundo ao palco foi fotografada por Robert Mapplethorpe.

You that build all the guns

You that build the death planes

You that build the big bombs

You that hide behind walls

You that hide behind desks

I just want you to know

I can see through your masks

You that never done nothin’

But build to destroy

You play with my world

Like it’s your little toy

You put a gun in my hand

And you hide from my eyes

And you turn and run farther

When the fast bullets fly

Like Judas of old

You lie and deceive

A world war can be won

You want me to believe

But I see through your eyes

And I see through your brain

Like I see through the water

That runs down my drain

You fasten the triggers

For the others to fire

Then you set back and watch

When the death count gets higher

You hide in your mansion

As young people’s blood

Flows out of their bodies

And is buried in the mud

You’ve thrown the worst fear

That can ever be hurled

Fear to bring children

Into the world

For threatening my baby

Unborn and unnamed

You ain’t worth the blood

That runs in your veins

How much do I know

To talk out of turn

You might say that I’m young

You might say I’m unlearned

But there’s one thing I know

Though I’m younger than you

Even Jesus would never

Forgive what you do

Let me ask you one question

Is your money that good

Will it buy you forgiveness

Do you think that it could

I think you will find

When your death takes its toll

All the money you made

Will never buy back your soul

And I hope that you die

And your death’ll come soon

I will follow your casket

In the pale afternoon

And I’ll watch while you’re lowered

Down to your deathbed

And I’ll stand o’er your grave

’Til I’m sure that you’re dead

sexta-feira, dezembro 29, 2023

Três canções

escolhidas por Barack Obama

É uma tradição que vem dos tempos da sua presidência: no final do ano, Barack Obama divulga as suas preferências de livros, músicas e filmes. As listas podem ser consultadas no site oficial da Fundação Obama — aqui ficam três das suas canções eleitas.

Carminho

* 10 discos de 2023 [3]

* CARMINHO

Portuguesa

* * * * *

Lana Del Rey

Nina Simone

Portuguesa

A muita antiga dicotomia entre a "tradição" e a "modernização" do fado encontra na trajectória de Carminho uma concretização exemplar, sofisticada, elegante, sem preconceitos — ouça-se O Quarto (Fado Pagem), por ela própria reescrito a partir da música de Alfredo Marceneiro. Aliás, a sua condição de autora de várias letras e músicas é fundamental nesta colecção de 14 temas tratados com grande exigência de produção — por uma vez, a classificação de portuguesa é alheia a qualquer demagogia mediática, já que decorre de uma genuína verdade artística.

Nina Simone

Nanni Moretti

* 10 filmes de 2023 [2]

* NANNI MORETTI

* * * * *

Mark Cousins

O Sol do Futuro

Se conhecermos a filmografia de Nanni Moretti, este é um filme que envolve uma suave nostalgia cinematográfica e, à sua maneira, política: o actor/realizador, também argumentista e produtor, encena a produção de um filme que, em última instância, se confunde com o filme que ele próprio está a fazer, ou melhor, com o labirinto de memórias que o define como um dos grandes cineastas europeus do último meio século. Para quem não conhecer essa filmografia, a "mensagem" não se perde — é de um profundo amor pelo cinema que se trata, da sua humanidade e também da sua imaginação.

terça-feira, dezembro 26, 2023

Billie Eilish no SNL

Não será preciso grande esforço para reconhecer que What Was I Made For?, de Billie Eilish, é a vencedora "antecipada" do Oscar de melhor canção de 2023. Não que isso nos obrigue a ceder à banalidade da mise en scène e ao anedotário militante do filme a que pertence (Barbie). Trata-se apenas de reconhecer a singularidade da sua intérprete e do seu irmão, Finneas O'Connell — ei-los, em impecável performance, no Saturday Night Live (NBC).

Nina Simone

* 10 discos de 2023 [2]

* NINA SIMONE

You've Got to Learn

* * * * *

Lana Del Rey

You've Got to Learn

As edições de gravações mais ou menos remotas passaram a existir como um território estável do mercado — ainda bem! Alguns concertos inéditos (ou apenas editados em registos de qualidade técnica deficiente) vão-nos ajudando a confirmar a excelência de alguns nomes lendários, também em palco. Neste caso, acedemos à notável performance de Nina Simone (1933-2003) no Festival de Jazz de Newport de 1966 (sábado, 2 de julho) — o tema-título é uma versão de Il Faut Savoir, de Charles Aznavour.

Mark Cousins

* 10 filmes de 2023 [1]

* MARK COUSINS

O Meu Nome É Alfred Hitchcock

O crítico de cinema irlandês Mark Cousins continua a sua saga de história(s) sobre filmes e criadores de filmes, cada vez mais distante do modelo tradicional de documentário descritivo & enciclopédico. O que, entenda-se, não exclui uma pedagogia tão rica quanto motivadora. Neste caso, Hitchcock renasce através da voz do actor Alistair McGowan, muito para lá de qualquer enquadramento banalmente biográfico — trata-se de compreender como vemos as imagens e, num certo sentido (eminentemente hitchcockiano), as imagens nos vêem a nós.

A cultura é uma guerra

|

| Bradley Cooper em Maestro: relançando a herança de Leonard Bernstein |

A lição de Leonard Bernstein transcende a sua vida e o seu tempo: a arte de escutar a música envolve valores que continuam a marcar-nos — este texto foi publicado no Diário de Notícias (17 dezembro).

Uma das proezas equívocas da nossa cultura democrática nasce de um perverso recalcamento. A saber: deixámos que a noção de “entretenimento” fosse tomando o poder no nosso espaço cultural, a ponto de, por indiferença ou cinismo, aceitarmos que tudo aquilo que “entretém” está isento de qualquer necessidade de reflexão. Mais ainda: aos produtos que se reivindicam como bandeiras de algum “divertimento”, ou como tal são promovidos, supõe-se não ser legítimo pedir qualquer tipo de responsabilidade social.

A questão é suficientemente perversa, insisto, para que tomemos a devida atenção, de modo a não atrair mais uma gritaria de “opiniões” sobre o que é “bom” e o que é “mau”. “Eu acho que…” passou a ser a palavra-passe para que as possíveis trocas de ideias sejam reduzidas a paradas de narcisismo.

Trata-se apenas de dividir as águas, ou melhor, de reconhecer que as águas se dividem. Qualquer “produto cultural” (a expressão está viciada pela instrumentalização financeira do marketing mais demagógico) liga-se com valores de comunicação e narrativa que, com maior ou menor consciência, definem uma determinada visão do mundo — e não há nada de mais cultural do que a incompatibilidade desses valores gerada e, mais do que isso, expressa nas diferenças entre tais “produtos”.

Se quisermos resumir de forma esquemática, porventura sugestiva, o que está em jogo, talvez possamos dizer que aqueles que celebram os filmes de Jean-Claude Van Damme face aos que enaltecem a obra de Alfred Hitchcock poderão até partilhar algumas palavras (“divertimento”, “evasão”, “espectáculo”); o certo é que através de tal partilha não estão a dizer o mesmo, não se reconhecem nas mesmas ideias. Na verdade, estão em guerra — guerra cultural, entenda-se, sem vítimas humanas, mas enraizada numa brutal clivagem de valores.

Lembrei-me de tudo isto ao ver esse filme maravilhoso que é Maestro, de e com Bradley Cooper, evocando a vida e a obra de Leonard Bernstein (1918-1990). Não pude deixar de sentir que a figura de Bernstein vive em mim através de memórias calorosas, partilháveis, não tenho dúvidas, com muitas pessoas da minha geração: no começo da adolescência, tocado por um envolvente fascínio, pude descobrir Bernstein a apresentar alguns dos seus Concertos para Jovens (produzidos pela CBS, entre 1958 e 1972).

Escusado será esclarecer que não assisti a esses concertos com os mesmos propósitos ou ideias que, melhor ou pior, me levam a reavivar a respectiva memória. Nem saberei muito bem como descrever, apenas descrever, a minha postura face a tão peculiares acontecimentos audiovisuais. De uma coisa, agora, tenho a certeza: Bernstein falava para mim (cândida ilusão de espectador imberbe…) sem me impor qualquer valor único, muito menos compulsivo, em torno da música que tinha para apresentar. Na prática, a única solicitação que formulava às suas audiências podia (e pode) resumir-se num imperativo tão firme quanto delicado: escutem!

Como quem diz face a um filme: vejam! Sem esquecer que os filmes também se escutam… No caso de Bernstein, não se tratava de uma atitude de especialista “detentor” de um conhecimento para sempre cristalizado, mas sim do método de alguém capaz de reconhecer que qualquer passagem de saber — envolvendo curiosidade e prazer — começa na criação de dispositivos educacionais exigentes, sempre em aberto, alheios a visões paternalistas de crianças e adolescentes. Sobretudo sem receio de lhes fazer sentir que, face à desordem do mundo, há ou pode haver uma ordem do conhecimento que, longe de qualquer pedagogia banalmente “liberal”, saiba assumir, expor e problematizar os valores que a fundamentam.

Há outra maneira de dizer isto. Assim, no plano social ou, se quiserem, nos circuitos que nos ligam, aquele que enaltece Van Damme não é assim tão diferente do que prefere Hitchcock. Porquê? Porque ambos são responsáveis pela circulação de valores que, eles próprios, integram, protagonizam ou reforçam. Daí advém, aliás, um outro vício democrático que importa questionar: a responsabilidade da valorização dos “produtos culturais” não é descartável, existe sempre, sendo sempre geradora de diferenças impossíveis de anular em nome de um qualquer ecumenismo pueril. Escutar e ver, dar a ver e dar a escutar, exige muito trabalho.

Lana Del Rey

* 10 discos de 2023 [1]

Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd

Para Lana Del Rey, a nostalgia confunde-se com o futuro inventado pelos nossos pais. O seu nono álbum de estúdio relança as suas obsessões como se de um mapa íntimo se tratasse. Segundo ela, o tema-título tem duas inspirações: um túnel verdadeiro, entretanto encerrado, sob o Jergins Trust Building em Long Beach, California, e Don't Forget Me uma canção de Harry Nilsson datada de 1974 — fantasmas & beleza.

segunda-feira, dezembro 25, 2023

Relembrando

Christmas Will Break Your Heart

Christmas Will Break Your Heart é um tema dos LCD Soundsystem lançado na véspera do Natal de 2015. O respectivo teledisco "retoma" a personagem de Mathieu Amalric (com o próprio) no filme Um Conto de Natal (2008), de Arnaud Desplechin — um belíssimo melodrama familiar e uma canção intemporal.

A IMAGEM: Cristina de Middel, 2023

|

| CRISTINA DE MIDDEL / Magnum Checea, Roménia, perto da fronteira com a Sérvia 2023 |

domingo, dezembro 24, 2023

sábado, dezembro 23, 2023

A propósito do documentário

ETA - Conversas com um Terrorista

|

| Josu Urrutikoetxea no filme Marius Sánchez/Jordi Évole: memórias trágicas |

Produzido e difundido pela Netflix, ETA - Conversas com um Terrorista é aquilo que o título anuncia: um diálogo com um homem que foi membro da ETA. Os seus trunfos cinematográficos são o cuidado informativo e a serenidade da linguagem — este texto foi publicado no Diário de Notícias (21 dezembro), com o título 'Histórias individuais e colectivas'.

O menos que se pode dizer de um filme como ETA - Conversas com um Terrorista (Netflix), realizado pela dupla espanhola Marius Sánchez/Jordi Évole, é que tudo aquilo com que nos confronta tem tanto de complexo como de perturbante. Traduzindo aproximadamente o título internacional, Face to Face with ETA: Conversations with a Terrorist, o título português é para ser tomado à letra: a matéria central é uma entrevista com Josu Urrutikoetxea (à beira de completar 73 anos), membro da organização separatista basca que, como é referido na legenda de abertura do filme, foi responsável pelo assassinato de 852 pessoas, causando 2661 feridos, entre 1968 e 2010, tendo anunciado a sua dissolução em 2018.

À partida, dir-se-ia que estamos perante um convencional “especial” televisivo, mesmo se, como é óbvio, as singularidades do entrevistado estão longe de ser indiferentes para o resultado. Até porque a situação de entrevista envolve uma tensão inevitável: os dois realizadores (sendo Jordi Évole o que conduz o diálogo e também o único que aparece nas imagens) não podem deixar de confrontar Urrutikoetxea com as memórias dos atentados e o seu rol de vítimas, procurando também perceber como é que ele se sente (e sentiu) face à brutalidade da violência da ETA.

Como o espectador descobrirá, Urrutikoetxea tenta manter um discurso de contrastes, com uma clara prudência defensiva. A evolução da sua própria situação no interior da ETA traduz-se num ziguezague de informações e comentários que vai do reconhecimento da lógica perversa de alguns atentados, nomeadamente na proliferação de vítimas civis, até outras situações em que, segundo ele, não compreende “o que passou pela cabeça” dos que planearam determinadas formas de violência. É significativo que ele diga ao entrevistador que não quer ser tratado pelo seu nome de combate, Josu Ternera — o título espanhol é mesmo No me Llame Ternera [Festival de San Sebastian].

Nada disto resvala para o pitoresco sensacionalista que, por vezes, contamina as narrativas televisivas da mesma família. Sublinhe-se, em particular, o modo como a pedagógica inserção das imagens de arquivo permite reconhecer as marcas da violência da ETA e também os seus efeitos em cadeia na esfera política e, claro, na sociedade espanhola. O certo é que este resumo do filme está longe de dar conta da fundamental subtileza que o faz funcionar.

É uma subtileza, não televisiva, mas cinematográfica. Assim, o frente a frente com Urrutikoetxea não é a única conversa que o filme apresenta: existe um outro diálogo, com Francisco Ruiz, que foi membro da segurança do presidente da câmara de Galdakao, morto num atentado da ETA, a 9 de fevereiro de 1976 — Ruiz estava de serviço, mas, apesar de ter sido atingido por várias balas, sobreviveu. Ora, ETA - Conversas com um Terrorista organiza-se como um confronto (talvez possamos aplicar uma clássica expressão da linguagem dos filmes: um campo/contracampo) entre as imagens dos dois homens. Em resumo: através de um sóbrio didactismo, este é um trabalho capaz de nos convocar para a infinita complexidade das histórias individuais e colectivas.

quinta-feira, dezembro 21, 2023

A IMAGEM: Stéphane Lagoutte, 2023

|

| STÉPHANE LAGOUTTE Emanuel Macron no programa C à Vous [France TV], 20 dez. 2023 Libération |

domingo, dezembro 17, 2023

Maestro, a música e o espaço

Se quisermos ser panfletários, diremos que o Oscar para melhor mistura sonora de 2023 será, "obrigatoriamente", atribuído a Maestro, de e com Bradley Cooper — o requinte com que sentimos (e escutamos!) o envolvimento de vozes, música e ruídos é coisa rara e preciosa. Eis um video da Netflix a explicar um pouco desse trabalho e, em particular, como diz um dos técnicos, a procura da "verosimilhança do espaço". Ou ainda: conceber o som é pensar o espaço.

sexta-feira, dezembro 15, 2023

Leonard Bernstein

ou a felicidade da música

|

| Bernstein gravou o seu West Side Story, de 1957, num álbum de 1984 |

Na história de Leonard Bernstein, a actividade de maestro cruza-se com o trabalho de compositor, sendo West Side Story uma referência central em que se ligam a experiência de palco e o espectáculo segundo Hollywood — este texto, a propósito da estreia de Maestro, foi publicado no Diário de Notícias (7 dezembro).

Leonard Bernstein (1918-1990) e Felicia Montealegre (1922-1978) tiveram três filhos: Jamie, Alexander e Nina. Não é, evidentemente, por acaso que, no final do genérico de Maestro, Bradley Cooper agradece o apoio que deles recebeu para a concretização do seu filme. Mais, muito mais, do que o reconhecimento de uma mera caução “factual”, tal agradecimento pode ser interpretado como um laço emocional que prolonga o misto de entrega e celebração com que Bernstein viveu a música — e para a música.

Os filhos de Bernstein fizeram questão em agradecer publicamente, através de uma carta, a “alegria de coração aberto” com que Cooper tratou as memórias do pai. Para Bernstein, compor ou dirigir uma orquestra nunca foi o resultado de um mero apuramento técnico (que, obviamente, nunca lhe faltou), antes a procura de um entendimento humano da música capaz de mobilizar o público para lá de qualquer clivagem simplista entre a sensibilidade “erudita” e a cultura “popular”.

Há um sinal de tudo isso no facto de, na sua vasta discografia, encontrarmos uma singularíssima revisitação daquela que continua a ser a sua obra mais conhecida: West Side Story, com letras de Stephen Sondheim — foi um musical da Broadway estreado em 1957, depois um filme de 1961 co-dirigido por Robert Wise e Jerome Robbins (que tinha coreografado a produção do palco), e ainda uma nova versão cinematográfica, estreada há dois anos, com assinatura de Steven Spielberg. O certo é que, durante mais de duas décadas, Bernstein nunca dirigiu o seu West Side Story. Aconteceu em 1984, em estúdio, para a Deutsche Grammofon, numa gravação com um elenco de luxo, liderado por Kiri Te Kanawa e José Carreras, respectivamente como Maria e Tony — um verdadeiro clássico “instantâneo” que, além de filmado para um documentário da BBC (The Making of West Side Story), arrebatou um Grammy para Melhor Álbum de Teatro Musical [video do filme].

A sua afirmação como maestro, a começar pela inesperada estreia no Carnegie Hall no dia 14 de novembro de 1943 (momento emblemático que o filme encena), aconteceu em paralelo com o trabalho de compositor. No cinema, e não só. Assim, a par da composição de West Side Story, Bernstein foi escrevendo a opereta Candide, inspirada na obra de Voltaire (publicada em 1759) avaliando os êxtases e limites da ideia de felicidade. A ligação a Hollywood passaria também por On the Town (Um Dia em Nova Iorque), com Frank Sinatra e Gene Kelly (que repartia a realização com Stanley Donen), tendo como base o seu musical estreado, na Broadway, cinco anos antes. Tudo isto em esquecer, claro, a banda sonora de visceral dramatismo que compôs para Há Lodo no Cais (1954), de Elia Kazan, com Marlon Brando [video: On the Waterfront Suite, Orquestra da Televisão e da Rádio de Espanha, maestro Christian Lindberg].

Notável especialista de Gustav Mahler (a integral das sinfonias existe numa edição da Sony Music com data de 2020), foi também, no pequeno ecrã, um invulgar divulgador da música através dos lendários Concertos para Jovens, originalmente transmitidos pela CBS, entre 1958 e 1972. Tais programas envolvem a afirmação de um princípio democrático previamente enunciado por um criador do cinema, Roberto Rossellini (1906-1977): a obrigação de, no plano cultural, o espaço televisivo assumir a sua vocação eminentemente pedagógica.

quinta-feira, dezembro 14, 2023

Um dia perfeito, com Lou Reed

Já chegou esse filme encantado e encantatório que é Dias Perfeitos, do alemão Wim Wenders, descobrindo uma poesia, tecida de pudor e transcendência, através do quotidiano de um empregado de limpeza... das casas de banho públicas de Tóquio.

E porque o título provém, obviamente, do clássico Perfect Day, de Lou Reed (canção do álbum Transformer, 1972), ei-lo, com Antony Hegarty, numa edição de 2003 do programa Later... (BBC), com Jools Holland.

segunda-feira, dezembro 11, 2023

A Rainy Night in Soho

no funeral de Shane MacGowan

|

| [ FOTO de Andrew Catlin / shanemacgowan.com ] |

Falecido no dia 30 de novembro, contava 65 anos, Shane MacGowan deixa um legado musical que, num misto de comoção e contenção, esteve presente no seu funeral. Assim, a cerimónia de despedida do lendário vocalista e compositor de The Pogues incluiu uma das suas canções mais emblemáticas — A Rainy Night in Soho —, interpretada por Nick Cave. A cerimónia realizou-se na Igreja de Santa Maria do Rosário, na cidade irlandesa de Nenagh.

domingo, dezembro 10, 2023

"A televisão fabrica esquecimento" [citação]

>>> A televisão fabrica esquecimento.

O cinema sempre fabricou memórias.

JEAN-LUC GODARD

in Le mépris de la télé

[montagem: INA]

sábado, dezembro 09, 2023

A IMAGEM: Elliott Erwitt, 1999

|

| ELLIOTT ERWITT / Magnum (Auto-retrato) Nova Iorque, 1999 |

SOUND + VISION Magazine

— Beatles, FNAC Chiado [hoje, 9 dez.]

A data foi alterada, mas o tema mantém-se: Now and Then, a "última canção dos Beatles" é o ponto de partida para revisitarmos a herança do quarteto de Liverpool, redescobrindo memórias visuais e sonoras.

>>> FNAC Chiado, 9 de dezembro (17h00).

sexta-feira, dezembro 08, 2023

The Clientele, Opus 7

Veteranos sem complexos, fiéis às raízes indie pop sem nostalgias postiças: fundada em 1991, a banda britânica The Clientele continua a fazer a sua música de serena (des)ordem lírica. Do seu sétimo álbum de estúdio, I Am Not There Anymore, aqui está, em tom de insólito medievalismo, Blue Over Blue.

quinta-feira, dezembro 07, 2023

Napoleão

— para acabar com o romantismo histórico

|

| Vanessa Kirby e Joaquin Phoenix |

No novo Napoleão, com assinatura de Ridley Scott, encontramos Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, respectivamente como Napoleão e Josefina: eis uma biografia grandiosa e perversa que se afasta, ponto por ponto, das regras do tradicional filme histórico — este texto foi publicado no Diário de Notícias (23 novembro).

|

| Ridley Scott |

Na sua versão corrente, a questão tende a alimentar conflitos pueris. Porquê? Porque pressupõe a candura de algo que não existe: a nitidez incontestável e definitiva de uma “história” em que todos nos reconheceríamos. Como esquecer que fazer história (seja de Napoleão ou do 25 de abril português, passando pelo desaparecimento do habitat do urso polar…) não é a “transcrição” de um saber universal e imaculado?

Conscientemente ou não, fazer história envolve sempre a dinâmica de algum ponto de vista, a começar pela selecção e tratamento das memórias individuais e colectivas. Pensemos, por exemplo, em A Última Tentação de Cristo (1988), de Martin Scorsese, e A Paixão de Cristo (2004), de Mel Gibson — será preciso lembrar que a universalidade da figura de Jesus Cristo não basta para mascarar as radicais diferenças de perspectiva, pensamento e encenação dos dois filmes?

As singularidades do novo Napoleão têm suscitado a renovada agitação de uma velha querela de sensibilidades e humores, opondo “franceses” e “britânicos” (com aspas, claro, porque os países são um pouco mais complicados do que qualquer forma de clubismo). Assim, várias vozes da imprensa francesa têm acusado o filme de ser “anti-francês” e “pró-britânico”, como se tudo se reduzisse a confrontos futebolísticos entre duas claques histéricas. Nos seus enérgicos 85 anos (nasceu a 30 de novembro de 1937, em South Shields), Ridley Scott há muito perdeu a paciência para aturar tais infantilismos e limitou-se a responder no mesmo tom: “Os franceses nem sequer gostam de si próprios…”

Quem é, então, este Napoleão? Descobrimo-lo como uma personagem discreta, em boa verdade anónima, observando as convulsões da Revolução Francesa e, em particular, a decapitação da rainha Maria Antonieta. Nessa altura, a sua condição de militar, mais tarde decisiva na estratégia de conquista do poder político, está longe de ser determinante na ambiência dramática dessa cena de abertura, aliás desembocando numa decapitação de gélido realismo, porventura das mais cruas que o cinema já nos mostrou.

Por um lado, Napoleão é um filme de desmesurada ambição, não apenas pela imponência e sofisticação dos meios, mas também pela acumulação de momentos emblemáticos da trajectória de Napoleão — das batalhas, como é óbvio, incluindo o confronto com as tropas do Duque de Wellington (Ruper Everett) em Waterloo, até ao exílio, passando pela coroação como imperador, cena a que Ridley Scott empresta a perturbação de um bizarro embaraço colectivo. Por outro lado, nunca o filme favorece esse determinismo condescendente, hoje em dia dominante nas séries ou mini-séries “históricas” das plataformas de “streaming”, apresentando-os antes um Napoleão atípico cuja ousadia militar contrasta com a pequenez do oportunista cuja fragilidade emocional o aproxima, sem dúvida de forma incómoda, da humanidade do espectador.

Daí também a estranha energia que se desprende das cenas de Joaquin Phoenix com essa actriz fora de série que é Vanessa Kirby, compondo uma Josefina capaz de desafiar o estereótipo histórico da “cara metade” do imperador, mas também demarcando-se de qualquer exaltação feminista em que se pretenda encaixar o seu enigmático poder. Quando ela aparece, o olhar ansioso, mas firme, e um corte de cabelo de “hippie” fora do seu tempo, definem-na como personagem intratável, resistente a qualquer rótulo redentor.

Tal como filmados por Ridley Scott, Napoleão e Josefina são os derradeiros representantes (cinematográficos, entenda-se) de um romantismo que foi derrotado pelo cinismo triunfante dos nossos tempos. Nos momentos explicitamente sexuais, há mesmo uma espécie de automatismo carnal que contrasta com as sombras trágicas que se abatem sobre os seus destinos — são fantasmas da história, ainda antes de a história os vencer.

Curiosamente, esse romance falhado, de tocante tristeza, que Napoleão e Josefina aqui protagonizam já foi implicitamente reconhecido por Ridley Scott como matéria central do filme. A estreia global que agora acontece — seguida da passagem para a Apple TV+ (em data ainda por anunciar) — é apenas uma versão deste Napoleão. Isto porque o filme surge com 157 minutos, mas o realizador já anunciou que montou um “director’s cut”, com quatro horas e meia de duração, em que a personagem de Josefina está (ainda) mais presente — mais tarde ou mais cedo, será integrado na Apple TV+.

Tudo isto reflecte também a visão de Ridley Scott como produtor. Aliás, como é habitual nos seus trabalhos, o filme da Apple Studios tem como entidade coprodutora a Scott Free, empresa que Ridley fundou, no começo da década de 1970, com o irmão Tony Scott (1944-2012). Em declarações à revista Total Film, ele faz mesmo questão em sublinhar a proeza de produção de Napoleão, uma vez que a respectiva rodagem durou apenas 62 dias, período incrivelmente curto para um projecto desta escala. Para ele, trata-se de investir numa grandiosidade de meios que obedece a uma metódica racionalização dos gastos. Assim, por exemplo, a utilização de pelo menos 11 câmaras para filmar as batalhas traduziu-se num tempo de rodagem de seis dias para sequências que, usando dispositivos tradicionais, exigiriam um mês de trabalho.

Dir-se-ia que o produtor/realizador encontrou na personagem de Napoleão o eco ambíguo de um desejo de grandiosidade que o seu cinema reafirma, demarcando-se das modas, e também da saturação de super-heróis e afins, valorizando, em particular, os recursos (visuais e sonoros) das salas IMAX. Não é uma identificação sentimental, antes um perverso jogo de espelhos consumado pela liberdade criativa que a narrativa celebra. Ainda que correndo o risco de ofender as palavras lendárias de Gustave Flaubert sobre a sua Bovary, Ridley Scott pode proclamar ao mundo: “Napoleão sou eu”.

terça-feira, dezembro 05, 2023

Violent Femmes, 40º aniversário

Diremos folk transfigurada pelo punk? Ou punk insolitamente nostálgico? 40 anos depois, o mistério permanece. O que, naturalmente, apenas multiplica o fascínio da banda americana de Milwaukee, Wisconsin, Violent Femmes. Para assinalar a data do primeiro álbum (homónimo), lançado a 13 de abril de 1983, aí está uma especialíssima reedição, recheada de registos alternativos e até de canções que ficaram pelo caminho — eis uma delas, Girl Trouble.

segunda-feira, dezembro 04, 2023

Olivia Rodrigo: original, ma non troppo

Digamos, para simplificar, que a invenção iconográfica de algumas modernas, eventualmente pós-modernas, estrelas da música pop não é um prodígio de originalidade. Parece haver mesmo a preocupação (?) de ir fabricando amálgamas (mashups, dizem os especialistas da indústria) de experiências que, no seu tempo, se distinguiram por diferentes valores e peculiares significações.

Acontece agora com o teledisco de Get Him Back!, de Olivia Rodrigo: a multiplicação de figurações da protagonista não passa de uma variação, certamente ágil e sugestiva, de experiências que terão a sua cristalização mais sofisticada no teledisco de Come into My World, de Kylie Minogue, dirigido por Michel Gondry. Quando? Em 2002!

Acrescente-se que Get Him Back! foi realizado por Jack Ebert usando um iPhone 15 Pro. Tudo motivos de curiosidade — afinal, a história das formas audiovisuais é também um permanente processo de revisitação de referências do passado — que, em qualquer caso, não justificam que rasuremos as memórias.

Pompeia, o telefilme

O menos que se pode dizer de um filme como Pompeia - Cidade do Pecado, de Pappi Corsicato, é que... não é um filme. Estamos, de facto, perante um convencional produto televisivo, com chancela da Sky Arts, que se insere num modelo académico de "divulgação" histórica. A saber: a partir das matrizes correntes do documentário de "artes & letras", trata-se de revisitar as memórias épicas da cidade de Pompeia, através das suas impressionantes ruínas, evocando um tempo — e uma civilização — cujos ecos e influências os séculos não rasuraram.

As boas intenções do projecto são evidentes. Desde logo através de três componentes: uma cuidada qualidade fotográfica, sobretudo no tratamento das cores das casas e dos frescos que restam de Pompeia; uma colecção de especialistas capazes de contextualizar a história que perpassa por todos esses elementos; enfim, o convite a uma figura tão prestigiada como Isabella Rossellini para desempenhar as funções de narradora (in e off).

Resta dizer que tais intenções não bastam para contrariar a banalidade da narrativa, involuntariamente caricatural quando Pappi Corsicato entende criar cenas de "reconstituição" histórica cujos lugares-comuns "poéticos" pertencem mais a uma banal estética publicitária do que a qualquer desejo de cinema. Além de que a sobrecarga de "informação" académica contraria o simples gosto — e o seu tempo — de poder olhar para as coisas sem ser através da aceleração postiça de uma câmara sem destino.

Claro que as raízes televisivas de Pompeia - Cidade do Pecado não justificam qualquer suspeição, muito menos demonização — afinal de contas, esse filme admirável que é A Tomada do Poder por Luís XIV, realizado em 1966 pelo pai de Isabella Rossellini, é também um telefilme. O que está em causa é a (in)capacidade de construir um olhar de genuíno interesse pelo mundo à sua/nossa volta.

domingo, dezembro 03, 2023

A canção de Björk e Rosalía

|

| Oral (James Merry) |

Uma canção de amor? Uma canção sobre a demanda do amor? Talvez uma canção sobre a dificuldade de entender o outro — e de o outro entender quem o procura...

Does it mean that it'll never come true?

Enfim, as canções de Björk são feitas dessa esplendorosa ambiguidade que as faz existir como espelho cristalino dos contrastes do humano e, ao mesmo tempo, parábolas cujo fascínio começa na metódica resistência a qualquer sentido unívoco ou definitivo.

Uma coisa é certa: com a colaboração da espanhola Rosalía, Oral é uma canção de combate, com um objectivo muito preciso. A saber: trata-se de denunciar os métodos de piscicultura que têm afectado o equilíbrio dos elementos naturais da Islândia.

Assim, os lucros gerados pela canção ficarão ao dispor dos habitantes de Seyðisfjörður, permitindo-lhes custear o processo judicial instaurado contra as empresas estrangeiras que, naquela região, têm explorado a criação do salmão. O dinheiro que restar será investido na organização de campanhas apelando à criação de legislação que contrarie as práticas que continuam a danificar os fiordes, lagos e rios de algumas parcelas do território islandês.

Assim, os lucros gerados pela canção ficarão ao dispor dos habitantes de Seyðisfjörður, permitindo-lhes custear o processo judicial instaurado contra as empresas estrangeiras que, naquela região, têm explorado a criação do salmão. O dinheiro que restar será investido na organização de campanhas apelando à criação de legislação que contrarie as práticas que continuam a danificar os fiordes, lagos e rios de algumas parcelas do território islandês.

Oral chegou-nos através de um teledisco com assinatura de Carlota Guerrero, fotógrafa e artista visual espanhola.

Paul Lynch, Booker Prize

— elogio da realidade virtual

|

| Paul Lynch |

Com o seu livro Prophet Song, o irlandês Paul Lynch ganhou o prestigiado Booker Prize: a saga de uma mãe confrontada com a repressão de um estado totalitário segue a lógica de uma ficção futurista, embora ecoando de forma perturbante no nosso presente — este texto foi publicado no Diário de Notícias (28 novembro).

Nascido na cidade de Limerick, no sudoeste da Irlanda, a 9 de maio de 1977, Paul Lynch, surgiu esta segunda-feira nas manchetes de todo o mundo como vencedor do Booker Prize, com o livro Prophet Song (Oneworld Publications, 2023). Em qualquer caso, não era um desconhecido: os seus anteriores quatro romances valeram-lhe um reconhecimento que se traduziu em várias distinções de prestígio, incluindo o prémio de melhor romance irlandês de 2018, para Grace, atribuído pelo Kerry Group.

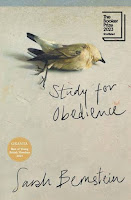

A vitória de Prophet Song parece corresponder a um reconhecimento da ficção, não como “reprodução” do que acontece (aconteceu, ou pode acontecer) no mundo à nossa volta, antes como celebração do poder ancestral da escrita. A saber: vogamos num mundo alternativo que, explorando uma calculada ambiguidade, nos envolve através de uma perturbante actualidade simbólica. Ainda que num registo bem diferente, esse é também o desafio de outro dos candidatos ao Booker — Study for Obedience, de Sarah Bernstein (Granta Publications, 2023) —, uma prodigiosa viagem confessional de uma mulher que luta, afinal, pela definição da sua identidade.

Em Prophet Song, estamos perante o retrato de uma Irlanda futurista, ma non troppo, em que Eilish Stack, mãe de quatro filhos, se vê forçada a lidar com as muitas formas de vigilância, manipulação e agressão de um sistema totalitário. Tudo começa quando dois oficiais de uma “polícia secreta” recentemente constituída batem à porta da casa da família Stack com a missão de interrogar o marido sobre as suas actividades sindicais… A partir daí, a tentativa de manter as rotinas do quotidiano vai transformar-se numa cândida ilusão, gerando uma saga de cruel sobrevivência. Como escreve Lynch, para Eilish o tempo parece “duplicar-se”, numa vertigem em que o medo se enlaça com a resistência, “como se a sua vida se desenrolasse duas vezes ao longo de caminhos paralelos.”

Será aquilo que nos habituámos a chamar uma ficção distópica, sem dúvida. Seja como for, Prophet Song nada tem que ver com a moda “juvenil” das aventuras de super-heróis e afins, até porque a sensação surreal de todo um sistema de vida em decomposição nos chega através de uma prosa aplicada e, mais do que isso, obcecada na inventariação de infinitos detalhes realistas. A extensão invulgar de muitos parágrafos de Lynch, longe de qualquer ostentação formalista, serve mesmo para intensificar esse desejo de manter a realidade no interior de parâmetros descritivos e emocionais que evitem a ameaça de desagregação e morte.

De acordo com o próprio Lynch, Prophet Song é “uma tentativa de empatia radical”. Numa breve entrevista em video, disponível no site oficial do Booker, é-lhe perguntado como é que a ficção pode provocar esse tipo de empatia, afinal “opondo-se a relatos factuais das crises sociais”. A sua resposta é exemplar: “Acho sempre graça quando ouço os tecnólogos a falar da procura da realidade virtual, já que acontece que a realidade virtual foi inventada há centenas de anos — chama-se romance.”

sábado, dezembro 02, 2023

Shane MacGowan (1957 - 2023)

|

| [ FOTO de Andrew Catlin / shanemacgowan.com ] |

Shane MacGowan faleceu no dia 30 de novembro, em Dublin, contava 65 anos. Figura emblemática da banda The Pogues, referência exemplar da cultura popular irlandesa, a sua herança possui esse poder raro de pertencer a um contexto muito particular, ao mesmo tempo que a sua energia e o seu desejo de liberdade ecoam de forma universal.

Entre os muitos textos que evocaram a sua vida e obra, eis três sugestões:

> "Outsider who became one of Ireland’s most feted sons" (The Irish Times).

> "An uncompromising, chaotic one of a kind" (NME).

> "The Gorgeously Messy Soul of Irish Music" (Vanity Fair).

* * * * *

Aqui ficam também três memórias de Shane MacGowan e The Pogues:

— Sally MacLennane no programa The Tube (Channel 4, 11 de janeiro de 1985).

— Fairytale of New York, c/ Kirsty MacColl, no programa Top of The Pops (BBC, dezembro de 1987).

— White City, teledisco (1989).

— Fairytale of New York, c/ Kirsty MacColl, no programa Top of The Pops (BBC, dezembro de 1987).

— White City, teledisco (1989).

quarta-feira, novembro 29, 2023

Memória de John Bailey

|

| John Bailey: um grande talento da direcção fotográfica no cinema de Hollywood |

Falecido a 10 de novembro, John Bailey foi o primeiro director de fotografia do cinema americano a assumir a presidência da Academia de Hollywood, mas convém não esquecer os filmes em que assinou as respectivas imagens — este texto foi publicado no site da SIC Notícias (20 novembro).

Quase todas as notícias sobre a morte de John Bailey — falecido no dia 10 de novembro, em Los Angeles, contava 81 anos —, ainda que citando a sua carreira como director de fotografia, destacaram o período em que ele assumiu a presidência da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas [AMPAS]. É, sem dúvida, um destaque que se justifica, já que esse período (2017-2019) foi particularmente rico, em decisões e movimentações, no sentido de aumentar o número de membros da Academia, diversificando também a sua representatividade. Além do mais, historicamente, Bailey foi o primeiro director de fotografia [cinematographer] a assumir tão importante cargo na estrutura do cinema made in USA — ironicamente, nos Oscars, nunca foi nomeado.

Seja como for, vale a pena alargar o âmbito da sua memória. Eis três simples razões: American Gigolo (1980), a parábola moral de Paul Schrader que transformou Richard Gere numa estrela; Os Amigos de Alex (1983), de Lawrence Kasdan, retrato íntimo das ilusões e desilusões de toda uma geração [video: genérico de abertura]; e Na Linha de Fogo (1993), o “thriller” de Wolfgang Petersen em que Clint Eastwood interpreta um dos elementos da segurança do presidente John Kennedy.

A direcção fotográfica destes três filmes seria suficiente para reconhecermos as invulgares qualidades do trabalho de Bailey — ele tinha essa capacidade de lidar com formas de iluminação especialmente complexas, sem nunca menosprezar a possível combinação com elementos da luz natural (e das respectivas cores).

A filmografia de dois dos cineastas citados — Schrader e Kasdan — está marcada por mais algumas notáveis colaborações com Bailey. Acrescentemos, por isso, os exemplos de A Felina (1982) e Mishima (1985), de Schrader, ou Silverado (1985) e O Turista Acidental (1988), de Kasdan. Isto sem esquecer os títulos em que esteve ao lado de cineastas como Robert Benton (Vidas Simples, 1994, com Paul Newman) ou James L. Brooks (Melhor É Impossível, 1997, com Jack Nichsolson).

Aqui fica um video com um exemplo modelar da sofisticação da visão, e da riqueza técnica, de Bailey — é a cena de A Felina em que, pela primeira vez, a personagem de Nastassja Kinski pressente a sua ligação com o mundo selvagem dos felinos (avisando os mais sensíveis de que se trata de uma cena de grande violência gráfica).

Subscrever:

Mensagens (Atom)