Surrender: 40 Songs, One Story, assim se intitula o livro autobiográfico de Bono. Convidado de Stephen Colbert em The Late Show, Bono apresentou-o através de uma canção emblemática dos U2 — With or Without You, do álbum The Joshua Tree (1987) —, combinada com versos provenientes do próprio livro. Um grande momento de televisão, aqui em paralelo com o teledisco original da canção.

domingo, novembro 06, 2022

sábado, novembro 05, 2022

Yeah Yeah Yeahs, na companhia dos lobos

O quinto álbum estúdio dos Yeah Yeah Yeahs, Cool it Down, tem mais um teledisco. O subtítulo poderia ser 'Na companhia dos lobos' — aí está Wolf, uma realização de Allie Avital.

quinta-feira, novembro 03, 2022

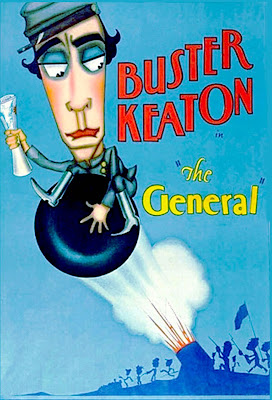

Buster Keaton a cores???

O poster é a cores, mas o filme é a preto e branco...

Dito de outro modo: a arbitrarieade comercial e a irresponsabilidade histórica com que algumas plataformas de streaming tratam os seus produtos (os profissionais do marketing trocaram a palavra "filme" por "produto") é, no mínimo, chocante — e, para dizê-lo com todas as letras, um factor de deseducação cinéfila.

Acontece agora com The General (1926), filme entre nós conhecido como Pamplinas Maquinista, em que Buster Keaton, partilhando a realização com Clyde Bruckman, interpreta um frágil condutor de uma locomotiva que, em plena Guerra Civil, faz tudo para salvar a sua querida máquina... Acontece que na Prime Video o filme está disponível numa cópia "colorizada" e, como se tal horror estético não bastasse, com uma banda sonora que "acrescenta" ruídos à acção...

Não existe sequer uma qualquer informação a dar conta das "invenções" que alguém decidiu acrescentar a tão imaculada obra-prima da comédia clássica durante o período do mudo. Confirmando o "tanto-faz" de tudo isto, a ficha do filme apresenta-o com a data de 1929...

quarta-feira, novembro 02, 2022

Beatles, 1966

— a arte do sono

Momento fundamental, de viragem (se é que a palavra não perdeu valor), na prodigiosa evolução dos Beatles ao longo da década de 60, aí está a muito aguardada reedição do álbum Revolver (1966). Com uma prenda preciosa: um teledisco de I'm Only Sleeping, percorrendo os enigmas do sono, entre pintura a óleo e recriação digital, com assinatura de Em Cooper — em baixo, o trailer da nova edição.

terça-feira, novembro 01, 2022

O saber não ocupa lugar

|

| 2001: Odisseia no Espaço (1968): nas entranhas do computador |

A informação disponível na “cloud” transformou-nos em habitantes de um mundo realmente virtual — este texto foi publicado no Diário de Notícias (23 outubro).

Num recente artigo da revista The Economist (“The hard edge of the cloud”, 8 outubro), encontramos uma curiosa série de dados sobre a evolução dos sistemas de conservação da informação computorizada. A célebre “cloud” onde, mediante um preço, qualquer um de nós pode guardar os seus ficheiros — das listas do Spotify aos “milhões de selfies perversas” — tem crescido de modo exponencial, a ponto de ter gerado um mercado global de servidores & chips de computador avaliado em 600 mil milhões de dólares.

Para lá da consolidação da nossa biblioteca virtual, com grande impacto no comportamento de cada um de nós face à informação disponível, procurada ou coligida, a “nuvem” de informação gerou uma gigantesca, verdadeiramente global, rede de negócios. Exemplo revelador: grandes empresas envolvidas na “cloud” (a revista cita os exemplos de Amazon e Google) recorrem a design de origem japonesa, depois tratado por uma firma especializada sediada em Taiwan…

Há uma maneira mais básica de dizer isto: a nossa relação com a informação computorizada foi deslizando para um espaço realmente virtual — e dizer “realmente” a propósito de algo a que damos o nome de “virtual” é uma contradição reveladora do misto de estranheza e transparência da nossa actual relação com o império da tecnologia.

O cinema pode ajudar-nos a lidar com o labirinto de questões e perplexidades que tudo isso arrasta. É verdade que, nos dias que correm, há toda uma ideologia de marketing, fortemente dependente de líderes de mercado como a Marvel ou a DC Comics, que promove uma visão dos filmes enredada em escapismo sem inteligência. Mas não é menos verdade que a história do grande cinema popular (repito: popular) está disponível para compreendermos que, no mínimo, não necessitamos de ficar sujeitos a tal futilidade de pensamento.

Penso na referência emblemática de 2001: Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick, um dos muitos clássicos que, havendo um diferente sentido de risco e alguma imaginação comercial, o mercado poderia relançar e rentabilizar regularmente nos grandes ecrãs das salas IMAX. A relação dos astronautas da nave Discovery One, a caminho de Júpiter, com o seu computador, o célebre HAL 9000, condensa aquilo que, com alguma ironia, podemos chamar a tradição fundadora da informática. Dito de outro modo: a informação que HAL fornece é algo que ainda está ali, disponível, por assim dizer no corpo do computador — o conflito com a máquina nasce do facto de o próprio HAL se recusar a partilhar alguma dessa informação com os humanos que com ele viajam.

Aplicada ao computador, a palavra “corpo” poderá parecer estranha neste contexto, mas na dramaturgia concebida por Kubrick adquire toda a lógica e motivação. Assim, numa das sequências mais lendárias de 2001, David (o astronauta interpretado por Keir Dullea) entra, literalmente, no sistema de ficheiros de HAL para, um a um, os desligar. Nos incríveis grandes planos do rosto de David vemos, no seu capacete, o reflexo desses ficheiros: são mensageiros de um poder que já não se enraiza no humanismo clássico.

Aquilo que, em 2001, tende para a tragédia surgirá, uns anos mais tarde, em Jogos de Guerra (1983), uma realização de John Badham em forma de “thriller” politico-militar, não deixando de ser uma vibrante aventura à moda antiga. Aí encontramos outro David (Matthew Broderick no papel que o transformou numa estrela juvenil), estudante de liceu que, através de peripécias mais ou menos rocambolescas, acaba por aceder ao sistema de defesa dos EUA (NORAD): julgando que está a divertir-se com um “jogo de guerra”, a sua acção ameaça desencadear o apocalipse ou, como se diz no filme, a “guerra termonuclear global”…

Que aconteceu, então? Passámos da crueza física das máquinas para a sua dispersão num universo impessoal, sem centro, em que o consumidor individual já não tem nenhuma relação táctil com essa “nuvem” a que, afinal, pertence. No caso do primeiro David, o confronto dá-se nas entranhas do próprio computador. O segundo David vive a transfiguração do adágio popular segundo o qual o saber não ocupa lugar: no seu sentido original, o provérbio celebra a infinita acumulação de saber; agora, esse saber passou a “residir” numa paisagem etérea que, de facto, já não pertence a nenhum lugar palpável — literalmente, não ocupa lugar.

Pormenor simbolicamente interessante: ambas as personagens surgem com o mesmo nome próprio: David. Um e outro estão, de facto, em luta com um “Golias” que os transcende. Os respectivos apelidos são ainda mais reveladores. O astronauta de Kubrick chama-se David Bowman, à letra, “homem do arco”: é um arqueiro, alguém que ainda transporta a memória medieval de combates ancestrais. O estudante filmado por Badham é David Lightman, “homem da luz”, como se a intensidade do saber que lhe é dado contemplar o pudesse cegar.

segunda-feira, outubro 31, 2022

Finneas no estúdios de Abbey Road

Um ano depois do aparecimento de Optimist, o seu álbum de estreia, Finneas relança-o numa edição DeLuxe. Para lá de algumas novas versões das canções originais, e também de uma cover de The Fool On The Hill dos Beatles, a edição propõe-se também divulgar a acção da Earth/Percent, entidade apostada em canalizar os apoios da indústria da música a diversas organizações que trabalham no sentido de as comunidades fazerem frente às urgências climatérias. Como complemento, temos um novo registo do espantoso tema The Kids Are All Dying, agora com Finneas ao piano em gravação nos estúdios de Abbey Road.

domingo, outubro 30, 2022

Charlotte Lawrence

— God Must Be Doing Cocaine

God Must Be Doing Cocaine, por Charlotte Lawrence — eis uma descoberta "tardia" (a produção é de 2019), mas que importa registar: pelo misto de candura e desencanto da canção, e também pelo seu espantoso teledisco, com concepção visual de Tyler Shields. Sem esquecer a capa do single.

Making the city our stage

Gives us our pleasure and cuts it with pain

God must be doing cocaine

Everyone's changin' their body and face

Don't like the way we were made

So many prayers out as He stay awake

God must be doing cocaine

Can anyone really blame Him?

He probably needs an escape

Looking down at His creation

And thinking we've thrown it away

Robots are learning and we can't keep pace

Feels like we'll all be replaced

Gets wild ideas when He stays up late

God must be doing cocaine

Can anyone really blame Him?

...

I drove my brothers to school yesterday

Who's gonna make sure they're safe?

Feels like sometimes He goes missing for days

God must be doing cocaine

Joseph Losey: espelhos e fantasmas

|

| Dirk Bogarde e James Fox em O Criado (1963): assombramento e tragédia |

Apesar de todas as crises do mercado, o DVD continua a ser uma via possível para conhecermos a diversidade da história do cinema: agora podemos ver ou rever cinco títulos fundamentais, realizados na Europa, pelo americano Joseph Losey — este texto foi publicado no Diário de Notícias (21 outubro), com o título 'O cinema é um espelho dos nossos fantasmas'.

Podemos entregar-nos a infinitas especulações, ora pragmáticas, ora nostálgicas, sobre o facto de os mercados cinematográficos terem desinvestido na área do DVD. O certo é que, apesar disso (porventura contra isso), continuamos a ter a possibilidade de descobrir alguns clássicos em formato digital, em edições para consumo caseiro. Tem acontecido, por exemplo, com vários títulos lançados pela Academia Portuguesa de Cinema, em colaboração com a Cinemateca. E acontece agora, com chancela da Leopardo Filmes: nada mais nada menos que cinco filmes de Joseph Losey (1909-1984), reunidos numa caixa de DVD com o subtítulo “Cineasta essencial”.

Essencial, sem dúvida, Losey começa por sê-lo pela bizarra ambivalência cultural e histórica que pontua a sua trajectória criativa. Ironicamente, poderemos dizer que essa trajectória o define como uma espécie de contraponto de Alfred Hitchcock. Assim, o “mestre do suspense” surge muitas vezes citado como um dos nomes grandes da idade de ouro de Hollywood (estatuto indiscutível, claro), omitindo as suas origens inglesas e, mais do que isso, o começo da sua actividade na Grã-Bretanha, onde assinou mais de duas dezenas de filmes; Losey, por seu lado, e sobretudo graças a essa obra-prima que é O Criado (incluído nesta edição), tende a ser encarado apenas como uma referência fundamental da produção britânica, esquecendo-se que nasceu nos EUA, aí realizando, até ao começo da década de 1950, uma parte significativa da sua filmografia.

|

| Joseph Losey |

Losey foi, afinal, nas últimas três décadas da sua vida, um cineasta exilado. As suas colaborações teatrais com Bertolt Brecht e o compositor Hanns Eisler ao longo da década de 40, e também o facto de se ter filiado no Partido Comunista dos EUA em 1946, tornaram-no um alvo do “maccartismo” e dos processos de afastamento dos “vermelhos”, nessa altura implementados por vários estúdios de Hollywood. Acabou por sair dos EUA em meados de 1951, quando o seu filme The Big Night, um “thriller” com John Drew Barrymore, estava em fase de pós-produção.

Não se poderá dizer que a sua filmografia seja um reflexo “temático” desse dramático capítulo da sua biografia. Em qualquer caso, faz sentido sublinhar que alguns dos grandes momentos do seu trabalho são indissociáveis de uma visão muito crua, e também muito desencantada, das formas de poder que as relações humanas podem envolver.

Com argumento de Harold Pinter, a partir de um romance de Robin Maugham, O Criado persiste como um exemplo maior dessa arte subtil, visceralmente trágica. E tanto mais quanto nele deparamos com uma relação em que as diferenças de classe — o criado (Dirk Bogarde) e o seu amo (James Fox) — se cruzam com enigmáticas componentes homossexuais. Digamos, para simplificar, que a abordagem que Losey faz da(s) sexualidade(s) é o rigoroso contrário da “formatação” temática, por vezes moralista, que encontramos em algumas produções politicamente correctas dos nossos dias.

Em termos cronológicos, O Criado é o terceiro dos cinco filmes desta edição (todos em cópias restauradas). Antes dele surgem Prisão Maior (1960), com Stanley Baker, retrato contundente da violência no interior de uma prisão, na altura proibido em vários países, e Eva (1962), produção franco-italiana inspirada no romance homónimo de James Hadley Chase, protagonizada por Jeanne Moreau numa reinvenção das regras clássicas do “thriller” através de uma invulgar ambiência erótica — foi uma desilusão para o realizador devido aos cortes impostos pela produção, mas surge agora disponível com a duração desejada por Losey.

Ver ou rever Losey envolve uma fascinante sensação de realismo (mesmo no muito pouco visto Dois Vultos na Paisagem, um conto abstracto sobre a violência datado de 1970). O seu impacto não é estranho a um elaborado paradoxo formal: Losey oferece-nos espelhos das componentes mais básicas e mais perturbantes da identidade humana, ao mesmo tempo que, com a perspicácia e a paciência de um pedagogo, nos dá a ver os elementos fantasmáticos das suas personagens. Os títulos finais desta edição — Acidente (1967) e Mr. Klein - Um Homem na Sombra (1976) — são notáveis exemplos da sua visão.

Acidente resultou de mais uma colaboração com Pinter, neste caso tendo como ponto de partida um romance de Nicholas Mosley centrado num pequeno grupo de personagens do meio universitário. Aqui, todos os movimentos passionais transportam uma carga de destruição (e auto-destruição) que, de alguma maneira, esclarece o cepticismo moral das narrativas de Losey: vivemos na miragem de uma inocência para sempre perdida. Sem esquecer que, como sempre, o trabalho com os actores tem tanto de delicado como de sofisticado — Dirk Bogarde e Stanley Baker regressam, contracenando com Jacqueline Sassard, Michael York e Delphine Seyrig.

Quanto a Mr. Klein, uma produção francesa, a sua história tem tanto de fresco histórico como de parábola política. A figura central do filme, Robert Klein, é um negociante de arte de Paris que, durante a ocupação pelos nazis, se aproveita da fragilidade dos judeus em fuga para adquirir obras por preços irrisórios. A partir do momento em que a sua identidade é confundida com a de um judeu também chamado Robert Klein, ele vai viver um pesadelo tornado realidade, de alguma maneira confrontando-se com a monstruosa “banalidade do mal” que Hannah Arendt escalpelizou. A não esquecer: no papel de Klein, Alain Delon mostra como a arte de representar consiste em lidar com todos os assombramentos que habitam a nossa frágil condição de seres vivos.

Subscrever:

Mensagens (Atom)