|

| Variações de Casanova |

Quando olhamos para as fotografias de Sandro Miller em que “copia” algumas imagens célebres (de Marilyn, Hitchcock, Che Guevara, etc.), deparamos com uma difícil exposição pessoal — foi, no fundo, um trabalho de representação?

Fazer qualquer coisa interessante é sempre difícil... E quase sempre falhamos. A complexidade do projecto decorria de uma espécie de linha de fronteira, um pouco à maneira da representação num filme, mas mais pura. Por exemplo, consigo ser exactamente como as gémeas de Diane Arbus porque, num certo sentido, tenho a mesma idade emocional e talvez, quem sabe, a mesma personalidade dividida. Mas a parecença não era a questão fundamental. Sempre ouvi dizer que a câmara não mente — é para isso que serve, creio eu. Por isso, para mim, este era um projecto sobre os poderes da própria câmara.

Podemos dizer: aqui está John Malkovich a imitar estas pessoas, mas vêmo-lo, ao mesmo tempo, apresentando-se como... John Malkovich.

Isso não sei. Talvez fosse importante colocar a questão ao próprio Sandro — afinal de contas, eu só faço aquilo que faço, nunca me inscrevo, eu próprio, em nada. Ao mesmo tempo, é evidente, sou... eu próprio — e isso é tudo o que tenho para dar.

Que foto envolveu o desafio mais difícil?

Bette Davis foi mesmo difícil, até porque o original de Victor Skrebneski é magnífico. Os seus olhos são enormes — não ficaria surpreendido se me dissessem que são o dobro dos meus. Era uma pequenina mulher. Lembro-me, de ter viajado, sentado a seu lado, num voo de Paris para Londres — era pequenina e, ao mesmo tempo, uma figura impressionante.

O filme realizado por Michael Sturminger, Variações de Casanova, é também sobre o fingimento, a verdade e a mentira...

Tudo começou por uma ópera que fiz com o Michael e Martin Haselböck [director musical da Orquestra da Academia de Viena]: intitulava-se The Infernal Comedy e era sobre o austríaco Jack Unterweger, jornalista, romancista, poeta, dramaturgo e... “serial killer”. Foi depois que surgiu a ideia de fazer uma nova ópera, tendo como ponto de partida a História da Minha Vida, de Giacomo Casanova. Dito isto, devo também dizer que Casanova não me interessava, até começar a ler coisas sobre ele.

Como vê este Casanova: alguém que vem de um passado distante ou uma personagem moderna?

Não me sinto qualificado para dizer o que é moderno ou não. Em boa verdade, não sei muito sobre o mundo moderno — e não tenho a certeza se quero saber. Casanova é uma figura histórica muito interessante que o filme sujeita, de forma inédita, a uma verdadeira reconversão de imagem.

Que imagem é essa?

Uma imagem que começa no facto de a palavra “Casanova” se ter transformado numa espécie de insulto, para mais usada por pessoas que, de facto, nada sabem sobre Casanova. Como se Casanova fosse Valmont [personagem de Ligações Perigosas, interpretada por Malkovich no filme de 1988, dirigido por Stephen Frears]. Ora, Casanova não tem nada a ver com Valmont (que, aliás, nunca existiu), como nada tem a ver com o Marquês de Sade ou Lord Rochester — isto para nomearmos os mais célebres libertinos. Tal como Michael Sturminger o encena, Casanova é um romântico.

É alguém que experimenta a dor através do seu desejo. Sem dúvida. Ele descreve-se como uma vítima dos seus sentidos — e acho que o era. Claro que tinha um mau temperamento, mas muito pouco da malícia que tradicionalmente lhe é atribuída. Muitas vezes, nas relações com as mulheres, o abandonado era Casanova.

Talvez Casanova não seja mesmo nada moderno, até porque no nosso mundo o prazer é muitas vezes apresentado como coisa linear, supostamente fácil.

A minha percepção das actuais relações entre homens e mulheres é que serão muito diferentes, menos idealizadas, menos importantes... Mas não tenho a certeza — é apenas uma percepção que pode não ter qualquer fundamento. O certo é que, para Casanova, qualquer relação era incrivelmente importante.

Digamos que apostava a sua alma.

E, normalmente, perdia. O grande amor de Casanova foi uma mulher chamada Henriette. Não temos a certeza se se chamava assim, ou até se realmente existiu. Seja como for, quando o abandona, Henriette escreve no vidro de uma janela, usando o diamante do seu anel: “Também irás esquecer Henriette”.

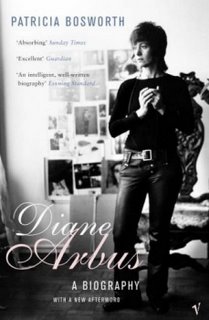

A biografia de Diane Arbus, escrita por Patricia Bosworth, é um espantoso trabalho de recolha de informações sobre uma vida convusiva, fascinante, trágica. Inseparavelmente, trata-se de uma narrativa metódica, quase austera, capaz de nos dar uma visão íntima dessa mulher genial da fotografia contemporânea que se suicidou, em 1971, aos 48 anos de idade. Na capa da edição do livro de Bosworth (Vintage/Random House) surge uma espantosa imagem assinada por Eva Rubinstein, outra fotógrafa, nascida em 1933, cujo destino profissional se chegou a cruzar com o de Arbus, nomeadamente quando Rubinstein frequentou um dos seus cursos. A imagem resulta de um mútuo desafio: Arbus exigia aos seus alunos que fotografassem alguém ou alguma coisa que nunca tivessem fotografado antes; Rubinstein pediu para fotografar a própria professora. Embora surpreendida, Arbus aceitou, apenas impondo que a sessão de retratos fosse num determinado dia, às oito horas da manhã. A camisola preta e as calças de pele preta eram uma indumentária normal em Arbus; em todo o caso, foi assim que ela apareceu a Rubinstein, colocando-se na sala, tendo como fundo um conjunto de fotografias dispostas de forma mais ou menso aleatória, algumas delas, segundo Rubinstein, de conteúdo explicitamente sexual — a imagem data de 1970 ou 71, poucos meses antes da morte de Arbus.

A biografia de Diane Arbus, escrita por Patricia Bosworth, é um espantoso trabalho de recolha de informações sobre uma vida convusiva, fascinante, trágica. Inseparavelmente, trata-se de uma narrativa metódica, quase austera, capaz de nos dar uma visão íntima dessa mulher genial da fotografia contemporânea que se suicidou, em 1971, aos 48 anos de idade. Na capa da edição do livro de Bosworth (Vintage/Random House) surge uma espantosa imagem assinada por Eva Rubinstein, outra fotógrafa, nascida em 1933, cujo destino profissional se chegou a cruzar com o de Arbus, nomeadamente quando Rubinstein frequentou um dos seus cursos. A imagem resulta de um mútuo desafio: Arbus exigia aos seus alunos que fotografassem alguém ou alguma coisa que nunca tivessem fotografado antes; Rubinstein pediu para fotografar a própria professora. Embora surpreendida, Arbus aceitou, apenas impondo que a sessão de retratos fosse num determinado dia, às oito horas da manhã. A camisola preta e as calças de pele preta eram uma indumentária normal em Arbus; em todo o caso, foi assim que ela apareceu a Rubinstein, colocando-se na sala, tendo como fundo um conjunto de fotografias dispostas de forma mais ou menso aleatória, algumas delas, segundo Rubinstein, de conteúdo explicitamente sexual — a imagem data de 1970 ou 71, poucos meses antes da morte de Arbus. O livro de Patricia Bosworth — que já escreveu biografias de Montgomery Clift e Marlon Brando — é o ponto de partida para o filme Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus, muito provavelmente um dos títulos de que vamos ouvir falar a propósito dos Oscars referentes à produção de 2006. Dirigido por Steven Shainberg (A Secretária), o filme tem Nicole Kidman no papel de Diane Arbus; no elenco incluem-se ainda, entre outros, Robert Downey Jr., Ty Burrell e Jane Alexander. A fotografia é de Bill Pope e a música de Carter Burwell. A adaptação da biografia escrita por Bosworth esteve a cargo de Erin Cressida Wilson.

O livro de Patricia Bosworth — que já escreveu biografias de Montgomery Clift e Marlon Brando — é o ponto de partida para o filme Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus, muito provavelmente um dos títulos de que vamos ouvir falar a propósito dos Oscars referentes à produção de 2006. Dirigido por Steven Shainberg (A Secretária), o filme tem Nicole Kidman no papel de Diane Arbus; no elenco incluem-se ainda, entre outros, Robert Downey Jr., Ty Burrell e Jane Alexander. A fotografia é de Bill Pope e a música de Carter Burwell. A adaptação da biografia escrita por Bosworth esteve a cargo de Erin Cressida Wilson.

.jpg)