|

| Huppert + Adjani + Pisier |

Mais de trinta anos depois, As Irmãs Brontë, de André Téchiné, chega, finalmente, ao mercado português do DVD — este texto foi publicado no Diário de Notícias (5 Outubro), com o título 'Revendo o romanesco de André Téchiné'.

Há cerca de três meses, quando tive oportunidade de entrevistar André Téchiné a propósito da estreia portuguesa de

O Homem Demasiado Amado, interroguei-o sobre o facto de o tema do filme não ter suscitado grandes considerações em França (desde logo no momento da sua passagem, extra-competição, no Festival de Cannes de 2014). Trata-se, de facto, da abordagem de um muito badalado escândalo da década de 1970, tendo por pano de fundo as atribulações financeiras dos casinos da Côte d’Azur — apesar da repercussão de tais factos na sociedade francesa, o filme de Téchiné teve um impacto apenas mediano.

Acontece aos melhores. E Téchiné, nome fulcral do cinema francês pós-Nova Vaga, continua a ser um autor mal conhecido e nem sempre devidamente divulgado. Em Portugal, por exemplo, dois dos seus títulos mais recentes não chegaram às salas, nem sequer existem disponíveis em DVD: Les Témoins (2007), espantosa crónica sobre os tempos angustiados de descoberta da epidemia da sida, e La Fille du RER (2009), subtil abordagem do caso verídico de uma jovem que se apresenta como vítima de ataques anti-semitas, gerando uma enorme agitação mediática.

Em boa verdade, as lacunas na divulgação da obra de Téchiné são antigas. Um filme fulcral na sua dinâmica criativa —

As Irmãs Brontë (1979) — nunca estreou no nosso país (tendo passado uma vez, há cerca de trinta anos, na RTP). Daí que a sua recente edição em DVD constitua uma especialíssimo acontecimento, ajudando-nos a compreender como a sua visão do mundo é indissociável de um romanesco de raiz literária.

Ao encenar a vida íntima das

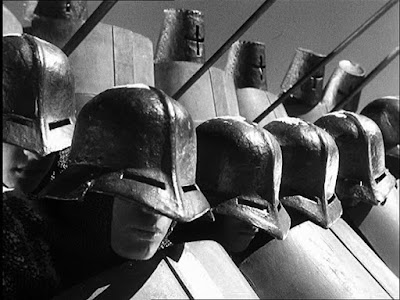

irmãs que marcam o século XIX da literatura inglesa, Téchiné exprime-se muito para além da lógica determinista de muitos telefilmes, evitando reduzir a obra a uma consequência “automática” dos elementos biográficos. De modo porventura algo desconcertante, o filme confere especial evidência à figura de Branwell Brontë (Pascal Greggory) e, em particular, a um quadro por ele pintado, figurando-se junto às suas três irmãs. Algures na fronteira entre um desejo vital e a pulsão de morte, esse quadro (de que Branwell, a certa altura, irá rasurar a sua própria imagem) surge como sinal de uma memória trágica que Téchiné acompanha até 1852, numa altura em que Charlotte Brontë, já consagrada através do romance Jane Eyre, é a única sobrevivente.

Com Isabelle Huppert, Isabelle Adjani e Marie-France Pisier (como Anne, Emily e Charlotte, respectivamente), As Irmãs Brontë ilustra a energia de um cinema francês fortemente enraizado num duplo classicismo (literário e cinematográfico), ajudando a esclarecer as relações de Téchiné com um riquíssimo património a que pertencem as obras de cineastas como Jean Renoir ou Max Ophüls. Já na altura do seu lançamento, seria um objecto fora de moda — a sua marginalidade estética não mudou e o seu fascínio também não.