Qual a relação do nosso olhar com uma imagem? O filme Blow-up (1966) continua a ajudar-nos a lidar com essa pergunta — este texto foi publicado no Diário de Notícias (2 maio).

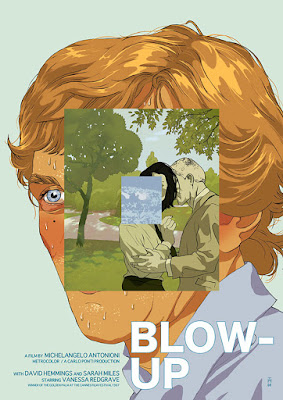

Tomer Hanuka é um artista nascido em Israel, em 1974, desde os 22 anos a viver nos EUA. O seu trabalho como desenhador, ilustrador e cartoonista tem surgido em publicações como as revistas Time, The New Yorker e Rolling Stone, estando também ligado a novelas gráficas como The Divine (2015), escrita por Boaz Lavie, ilustrada por Hanuka e o seu irmão gémeo, Asaf Hanuka. No cinema, trabalhou em A Valsa com Bashir (2008), o filme de Ari Folman que evoca a guerra do Líbano, em 1982, através do cruzamento de desenhos animados e narrativa documental.Um dos domínios mais sofisticados da obra de Hanuka é o dos cartazes de filmes. Não necessariamente de novos filmes, muitas vezes reinventando a iconografia de títulos clássicos, reavaliando as imagens da nossa memória. Stanley Kubrick é um dos autores eleitos da sua colecção, através de sugestivas “derivações”, por exemplo de Lolita (1962) e Nascido para Matar (1987).

O seu cartaz de Blow-up, obra-prima de Michelangelo Antonioni estreada em 1966 (vencedora do Festival de Cannes do ano seguinte), adquire, agora, uma renovada pertinência crítica. Nele encontramos um sugestivo prolongamento do desafio de Antonioni — questionar o papel das imagens como elementos vivos do nosso mundo —, tanto mais actual quanto temos assistido ao metódico triunfo de uma nova ideologia das imagens, ou melhor, de conceptualização da “verdade” que as imagens contêm. A sua expressão mais presente (aliás, omnipresente) é o video-árbitro do futebol: a imagem deixou de ser apenas um frágil elemento de um sistema global de conhecimento, individual e colectivo, para passar a ser tratada e difundida como prova imaculada ao serviço de um dramático tribunal público.

Quem conhece o filme de Antonioni lembrar-se-á que esta “história de um fotógrafo” (é esse o subtítulo português), de nome Thomas, se desenvolve a partir de um cenário, físico e mental, suscitado pelo enigma de uma imagem. Interpretado por David Hemmings, observamo-lo num jardim de Londres, contemplando as superfícies verdes e, literalmente, os efeitos do vento na folhagem das árvores. A certa altura, ao fundo, vê uma mulher e um homem (Vanessa Redgrave e Ronan O’Casey). Interessa-se pelos seus movimentos e, à distância, começa a fotografá-los, acabando por ser abordado pela mulher, exigindo que lhe dê o rolo das fotografias que acabou de fazer. Esquematizando (e muito!), digamos que, já em casa, ao revelar o rolo, o fotógrafo descobre, atrás de um arbusto, aquilo que parece ser um cadáver…

Para quem nunca viu o filme, evitemos dizer mais do que o necessário, sem deixar de sublinhar o foco da dramaturgia elaborada por Antonioni: através de sucessivas ampliações (“blow-up”) do elemento estranho da sua fotografia, Thomas vai viver uma espiral de acontecimentos bizarros, entre o real e o surreal, experimentando o poder ambíguo da (sua) imagem: um testemunho de algo que aconteceu e, ao mesmo tempo, um sinal contundente da impossibilidade de esgotar a significação de um evento… numa imagem.

O cartaz concebido por Hanuka consegue ser, de uma só vez, uma síntese gráfica do labirinto de acontecimentos de Blow-up e a invenção de um novo objecto figurativo. Como se, também aqui, se tratasse de um jogo de ampliações: no centro, um fragmento do corpo caído na relva; depois, o casal do parque, no momento em que a mulher se vira e descobre o fotógrafo; enfim, como uma espécie de painel de fundo, o rosto agitado de Thomas, perturbado por aquilo que já não sabe se vê ou nunca existiu (o que, recorde-se, está admiravelmente condensado na cena final do filme).

Dir-se-ia que Hanuka integra um mecanismo essencial a qualquer narrativa cinematográfica: a montagem. As três imagens do seu cartaz dialogam umas com as outras através de um ziguezague de revelação e ocultação: “reproduzir” a realidade é, em última instância, criar uma narrativa a partir daquilo que vemos e registamos. Nos dias de hoje, predomina a noção mediática de que as imagens só podem ser elementos mágicos de uma revelação sem alternativa. Antonioni recorda-nos que conhecer é uma tarefa tão exigente quanto sempre inacabada.