|

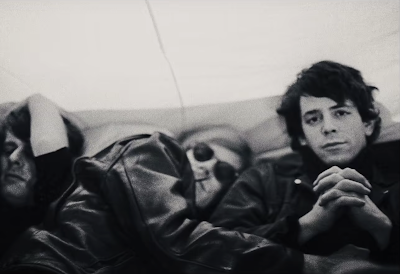

| Paul Morrissey, Andy Warhol e Lou Reed: memórias novaiorquinas dos anos 60/70 |

Com The Velvet Underground, Todd Haynes revisita as memórias da banda de Lou Reed e John Cale através de um invulgar trabalho documental: a linguagem do cinema nasce, aqui, da energia de uma conjuntura eminentemente experimental — este texto foi publicado no Diário de Notícias (14 outubro).

Foi um dos grandes acontecimentos do Festival de Cannes do passado mês de julho. E nem o facto de ter sido mostrado extra-competição retirou brilho à sua passagem ou esbateu a sua importância cinematográfica e simbólica. The Velvet Underground, de Todd Haynes (AppleTV+), é mesmo um daqueles objectos para ficar em lugar de destaque na história das relações entre cinema e música: um documentário sobre a lendária banda novaiorquina de Lou Reed e John Cale, cruzando história e mitologia das décadas de 1960/70, longe de qualquer banal acumulação de materiais de arquivo.

Seja como for, na base do projecto está, justamente, uma gigantesca colecção desses materiais, em grande parte disponibilizada depois do falecimento de Lou Reed (em 2013, aos 71 anos de idade). Nesse aspecto, a sua mulher, Laurie Anderson, foi decisiva para criar as necessárias condições de acesso de Todd Haynes a muitos registos (visuais e sonoros) até agora inéditos.

O volume de tais registos é absolutamente impressionante: o realizador e os seus colaboradores na montagem (Affonso Gonçalves e Adam Kurnitz) trabalharam a partir de nada mais nada menos que 600 horas de material filmado e ainda perto de 8 mil fotografias. Como se faz um filme a partir dessa avalanche de imagens e sons? Eis a questão…

Em Cannes, na conferência de imprensa da equipa de The Velvet Underground, Todd Haynes sublinhou o facto de qualquer abordagem da banda não poder deixar de envolver a sua estranheza aos modelos convencionais de preservação do trabalho musical. Dito de outro modo: se se quisesse apenas evocar os Velvet a partir de registos “oficiais” dos seus concertos, provavelmente não haveria material suficiente para organizar uma longa-metragem.

Por um lado, a banda alheou-se das regras de organização então dominantes no mundo do rock, das gravações em estúdio ao registo das performances ao vivo. Ao mesmo tempo, isso não significa que tenha havido da parte dos seus elementos uma sistemática resistência a serem filmados. Bem pelo contrário, sublinhou Todd Haynes: “Não havia material de promoção ou registos de concertos. Havia, isso sim, um contexto marcado por uma extraordinária vanguarda cinematográfica.”

Havia, antes de tudo o mais, Andy Warhol, padrinho artístico dos Velvet que esteve muito longe de se limitar a conceber a mítica gravura da banana que serviu de capa The Velvet Underground & Nico (1967), primeiro álbum da banda. Então a desenvolver muitas experiências cinematográficas tendo por base o seu estúdio (The Factory), Warhol usava também o cinema como motor de congregação dos mais contrastados talentos. É por essa altura, aliás, que filma, com Paul Morrissey, Chelsea Girls e The Velvet Underground and Nico: A Symphony of Sound (ambos de 1966). Sem esquecer a referência tutelar de Jonas Mekas na cena artística de Nova Iorque — o filme é dedicado à sua memória.

Com uma presença importante nos depoimentos do filme, John Cale insiste em sublinhar a milagrosa conjugação de sensibilidades e experiências que esteve na base do fenómeno The Velvet Underground — e talvez também da sua efémera odisseia (cinco álbuns editados entre 1967 e 1973, no final já sem John Cale nem Lou Reed). Nessa perspectiva, podemos dizer que as suas canções nasceram de um magma de referências em que as heranças da chamada música erudita se cruzam com o radicalismo de um rock genuinamente experimental.

Tudo isto talvez pudesse ser tratado através de uma voz off mais ou menos jornalística, lendo um comentário que “explicasse” e “descrevesse” o que nos vai sendo mostrado. Enfim, esse academismo já deu origem a alguns documentários interessantes… mas The Velvet Underground está longe de se acomodar às suas matrizes.

Deparamos, assim, com um espantoso tratamento do “look” do filme, fragmentando de forma delirante, por vezes à beira do surreal, o próprio espaço do ecrã. Dir-se-á que se trata de uma solução prática para integrar a maior quantidade possível de documentos disponíveis. Mas não: Todd Haynes consegue criar um fascinante fluxo de palavras, canções, fragmentos de filmes, fotografias, etc., etc., que acaba por funcionar como uma derivação — estética e ética — do universo em que a banda existiu.

Até certo ponto, muitos momentos de The Velvet Underground fazem lembrar o aspecto de um ecrã de computador em que vão proliferando as janelas de acesso aos mais variados “conteúdos”. Neste tempo em que a tecnologia favorece inusitados cruzamentos formais, o paralelismo talvez não seja exagerado (e o próprio Todd Haynes não terá sido indiferente a tal possibilidade). De qualquer modo, não estamos perante uma banal ostentação técnica — em boa verdade, o cinema inventa a sua linguagem através da invenção que herda da própria música.

Afinal de contas, convém não esquecer que Todd Haynes é autor do admirável I’m Not There (2007), representando a figura de Bob Dylan através de outro tipo de fragmentação, isto é, seis actores (incluindo Cate Blanchett!). Agora, com The Velvet Underground, a aposta consiste em reconverter e reinventar a própria arte de documentar através dos meios específicos do cinema. Será preciso acrescentar que estamos perante um dos grandes filmes de 2021?