|

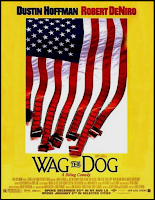

| Dustin Hoffman e Robert De Niro em Manobras na Casa Branca (1997): o que é fazer política? |

Como vemos a política nos nossos ecrãs caseiros? Ou ainda: será que a política só existe através de ecrãs? Perguntas dos nossos dias, temas recalcados por quase todos, personagens da política, personagens da televisão — este texto foi publicado no Diário de Notícias (14 julho).

|

| David Mamet |

Isto porque as peripécias do filme e a cena política americana estabeleceram um bizarro curto-circuito. Assim, Wag the Dog chegou às salas no Natal de 1997, contando a história rocambolesca de um Presidente dos EUA (fictício) que, em vésperas de uma nova eleição, coloca os seus conselheiros perante um problema bicudo: ele mantém uma relação secreta com uma mulher e a eventual revelação pública do caso será fatal para os objectivos da campanha em curso. Ora, pouco mais de duas semanas depois da estreia, a 17 de janeiro de 1998, ainda Wag the Dog estava nas salas de todo o país, era revelado o chamado escândalo Monica Lewinsky: tal como o Presidente do filme, Bill Clinton surgia como protagonista de um affaire que se iria transformar numa verdadeira comédia de costumes…

|

| Barry Levinson |

Que acontece, então? Pois bem, numa angustiada reunião na Casa Branca, um dos cérebros da pequeno tribo montada para resolver a crise apresenta a solução mais eficaz: “Declaramos guerra à Albânia…” Como? Algumas vozes ainda com alguma sensatez lembram: “Mas não estamos em guerra com a Albânia!” Pois não — basta encená-la… E começa a produção de uma guerra fabricada com ecrãs virtuais.

Seria simplista reduzir o filme à sua “mensagem” mais linear: a televisão mente ou, pelo menos, em algumas situações, pode mentir. Há mesmo nele um sentido visionário que importa referir e revalorizar. Assim, com o passar dos anos e a evolução (que, não poucas vezes, é uma involução) das práticas políticas — nos EUA e em muitas democracias —, a televisão deixou de ser entendida e, sobretudo, praticada como um veículo de informação ou exposição das dinâmicas políticas. No limite, a televisão passou a ser vivida como a própria política. Quanto tentam “encurralar” um adversário, os políticos mais medíocres já não discutem ideias (as suas, se as tiverem, ou as dos outros), limitando-se a invectivar esse mesmo adversário: “Ele tem de ir à televisão explicar-se!”

Instala-se, assim, uma ilusão comunicacional que, em boa verdade, deixou de existir como banal fenómeno de percepção ou pensamento: passou a definir, justificar e fortalecer uma cultura mediática que se alimenta da proliferação das mesmas imagens formatadas no maior número possível de ecrãs. O que, bem entendido, gera um efeito “boomerang” que, perante a inconsciência de muitos, penaliza todos os actores da cena política: se cada um deles não existir em algum ecrã… então é porque não existe!

Rezam as crónicas que Wag the Dog, o título original — cuja tradução literal poderá ser “abanar o cão” ou “abanem o cão” —, é uma expressão que pertence ao imaginário político americano desde meados do século XIX. A sua significação está esclarecida na legenda que abre o filme: “Porque é que o cão abana o rabo? Porque o cão é mais esperto que o seu rabo. Se o rabo fosse mais esperto, abanaria o cão.”

Toda a televisão é assim? Claro que não, mas há um sistema cognitivo que prolifera através de algumas formas ou formatos televisivos em que “abanar o cão” passou a ser o patético resto de linguagem que ainda se atreve a sugerir o desejo de algum realismo. O que, convenhamos, ajuda a compreender a saturação emocional de muitos espectadores — emocional e política, convém acrescentar.

>>> Trailer original de Wag the Dog.