A “fábrica de sonhos” continua a existir enredada em muitos lugares-comuns: afinal, de que falamos quando falamos de Hollywood? — este texto fopi publicado no Diário de Notícias (29 maio).

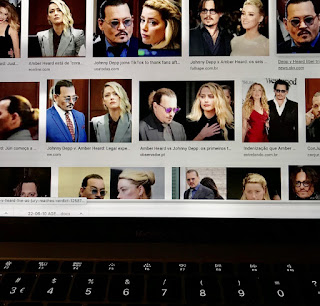

Durante o Festival de Cannes (17-28 maio), aconteceu com frequência que alguns títulos da imprensa francesa sobre o julgamento de Johnny Depp e Amber Heard rivalizassem com os destaques sobre os filmes descobertos na Croisette. Sinal dos tempos — mesmo face ao maior festival de cinema do mundo, a cinefilia tornou-se um discurso fraco, rejeitado ou, pura e simplesmente, desconhecido.

Para o melhor e, sobretudo, para o pior, a vida das “celebridades” passou a ser um género específico no interior da paisagem jornalística. De tal modo que as respectivas manchetes suscitam as mais diversas e contrastadas formas de recepção ou abordagem (incluindo este texto, como é óbvio).

Por mim, não pretendo acrescentar qualquer observação, argumentação ou palpite ao que se tem escrito sobre as especificidades do julgamento, dos comentários mais sérios e elaborados até aos que se limitam a promover o disparate especulativo ou moralista. Gostaria apenas de assinalar uma bizarra tendência “informativa”: assim, o confronto Depp/Heard teria qualquer coisa de desmentido, por certo algo ofensivo, do tradicional glamour de Hollywood… Li mesmo numa publicação francesa esta sintomática descrição: “um par muito distante do glamour de Hollywood”.

O lugar-comum é antigo: a fachada da “fábrica de sonhos” esconderia uma existência pontuada por muitos dramas, tendencialmente escandalosos. Em boa verdade, além de pressupor que sofremos de uma patética ingenuidade que nos leva a observar o cinema dos EUA como um imaculado “país das maravilhas”, alheio a qualquer sobressalto humano, tal perspectiva enraíza-se numa garrida ignorância histórica.

De Buster Keaton (The Cameraman, 1928) a Quentin Tarantino (Era uma Vez em Hollywood, 2019), passando por obras-primas clássicas de Billy Wilder (Crepúsculo dos Deuses, 1950) ou Vincente Minnelli (Cativos do Mal, 1952), Hollywood sempre foi uma comunidade consciente das suas muitas contradições internas, por vezes combinando a nostalgia das suas glórias com uma visão cáustica dos respectivos bastidores — para nos ficarmos por uma referência emblemática, lembremos esse filme admirável que é O Grande Magnate (1976), derradeira realização de Elia Kazan, adaptando The Last Tycoon, o romance inacabado de F. Scott Fitzgerald.

O discurso que lamenta as ofensas perpetradas contra o glamour dos estúdios da Califórnia coexiste com uma duplicidade descritiva que, por fim, funciona como agressivo dispositivo ideológico. Assim, há muito que circula a noção segundo a qual Hollywood não passa de uma máquina reprodutora de… “americanadas”. E não uso o termo por qualquer sugestão caricatural: é mesmo muitas vezes aplicado como se fosse um elemento descritivo tão objectivo quanto incontestável, independentemente de os americanos continuarem a produzir filmes marcados por diferenças abissais (dos orçamentos aos conceitos narrativos). Ao mesmo tempo — e não há nada mais ideológico do que este “ao mesmo tempo” —, basta que os estúdios Marvel montem uma campanha de promoção de um dos seus “blockbusters” para que tal se duplique numa agitação mediática a que os outros filmes (a começar pelos americanos) não têm direito.

Poderíamos perguntar: afinal, de que falamos quando falamos de Hollywood? Dir-se-ia que a palavra “Hollywood” passou a designar não um lugar, muito menos um conceito, mas tão só um contexto arbitrário que já quase ninguém tenta, pelo menos, referir com um mínimo de precisão.

Historicamente, tal “confusão” tem alguma razão de ser: é cada vez maior a descentralização da produção americana, incluindo as suas muitas formas de envolvimento com entidades de outros países. No plano mitológico, no entanto, recuou-se a um simplismo cinéfilo (ou anti-cinéfilo) de que os nomes de Johnny Depp e Amber Heard são apenas incautas variações.

Há duas consequências práticas deste estado de coisas. Primeiro, um imenso desconhecimento da pluralidade da produção americana, mesmo quando tal pluralidade se reflecte, por exemplo, na rotina anual dos Oscars; depois, um recalcamento do poder normativo que os agentes economicamente mais poderosos dessa produção, à custa de “blockbusters” e afins, têm tido na formatação de muitos mercados nacionais. Corrijo, por isso, o adjectivo “práticas” aplicado no princípio deste parágrafo — falamos de consequências políticas, logo culturais.

.png)